第1回

アート・キュレーションへ

2015.09.25

「ken-tic 建築的思考から」第1回は2015年9月25日[金]に開催されました。美術家の磯谷博史さん、キュレーターの服部浩之さんをゲストにお迎えし、「アート・キュレーションへ」をテーマに、それぞれの学生時代に学び、考えたことが現在の活動にどのように影響をおよぼしているかをお話いただきました。後半の座談では、建築とアートの違いのみならず、ゲストそれぞれの建築観の違いが、アートへのアプローチの仕方にも表れているなどの議論が展開されました。

KEYWORD

- プロセスそのものをコンテクストにする。

- クライアントなどの与件や制約をポジティブに読み替え、大きなフレームを用意しながら共創する。

- 抽象と具象の間、過去と未来の間。

- 建築という重層的な分野のなかの道具を使う。ノーテーションによる感覚の記述。さまざまなレイヤーによる細分化と統合を繰り返す。

- 大きなコンセプトを先に用意しておくというよりも、いくつかの小さなフラグメントを組み立てていく。

- 時間や空間を構成する単位や尺度を捉えなおす。出来事や現実を認識するモノサシを文法として扱い、対話する。

- モノを作るために必要とされるルール作り。逸脱を許容できる緩いフレーム作り。

- 都市と個人にまたがり、両側をつなぐスケール感。

- コンテクストとは何か、出来事とはどう成立するのか、敷地とは何かを遡って考える。

- 物事の始まりに遡って、出来事や経験が立ち現れる始原を構築しようとする思考。

70

GUEST PROFILE

1978年東京生まれ。美術家。東京藝大で建築、同大学大学院先端芸術表現科および、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ、アソシエートリサーチプログラムで美術を学ぶ。写真、彫刻、ドローイング、あるいはその複合によるインスタレーションの制作を通して物事への認識を再考する。近年の主な展覧会に、“The Beach That Never Was” ICAS, シンガポール, 2014、“Lag” LISTE, バーゼル,2014、“Duality of Existence” Friedman Benda, ニューヨーク, 2014、“Personal Structures”Palazzo Bembo, ヴェニス, 2013、“Tacit Material” RM Gallery and Projects, オークランド,2013、“Counting The Event” 青山|目黒, 東京, 2012、など。2015年、ポンピドゥーセンターのコレクションに作品3点が選ばれる。

http://www.whoisisoya.com

1978年愛知県生まれ。キュレーター。早稲田大学大学院修了(建築学)後、2009 年より青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]学芸員。キュレーションを設計行為と位置づけ、つねに「オルタナティブなあり方」を意識の根底に据え、国内外でさまざまなプロジェクトを実践している。また、MAC という略称を持つアートスペースを山口、ハノイ、青森などに展開する。近年の主な企画に、「再考現学」(国際芸術センター青森、2011〜2012 年)、十和田奥入瀬芸術祭「SURVIVE─この惑星の時間旅行へ」(十和田市現代美術館、奥入瀬地域、2013 年) 、7 カ国13 名のキュレーターの協働により東南アジア4カ国と日本で実施した展覧会「MEDIA/ART KITCHEN」( インドネシア国立美術館、Map KL、アヤラ美術館、バンコク芸術文化センター、山口情報芸術センター、国際芸術センター青森ほか|国際交流基金主催、2013−2014 年)などがある。現在、あいちトリエンナーレ2016 のキュレーターとしても活動中。

Photo: 小山田邦哉

本企画のアーカイブとして、トークの内容を掲載します。

註:掲載にあたり、実際に話された内容に各登壇者が加筆修正を行っています。ご協力いただきました磯谷博史、服部浩之両氏に感謝申し上げます。

「ken-tic 建築的思考から」の取り組み

南後 「ken-tic 建築的思考から」の第一回を始めます。司会進行は、明治大学の南後が務めます。この企画は、私と東京大学の川添さんの二人で立ち上げました。冒頭に、私の方からこの連続シンポジウムの狙いや主旨などを説明します。

ゲストの方の共通点として、建築を学ばれた後に、アートやファッション、舞台、映画などの異分野に進出した方々にお声がけしています。建築界の内側でも外側でもない境界線、つまりは「際」に立っている人たちです。

今、「際」という言い方をしましたが、東大の情報学環で助教をしていたときに、「建築の際」という連続シンポジウムを実施していたことがあり、今年になってその内容が書籍化されました。1 「建築の際」のゲストは、建築家×異分野の専門家×東大情報学環教員の組み合わせで、菊地成孔さんや野田秀樹さんをはじめ、音楽、演劇、数学、生物学、映画などの異分野の方々をお招きしました。例えば、「形式」や「振舞い」などのキーワードをもとに、それぞれの分野でどういう捉え方をしているのかを突き合わせながら議論しました。菊地さんにしろ、野田さんにしろ、建築のことを専門的に勉強されてきたわけではなくて、むしろ外側にいる人達です。そうすることによって、建築の特殊性や可能性、限界を突き詰めていけると考えました。

建築プロパーの人たちだけのシンポジウムというのも有意義ではありますが、それだけですと閉鎖的になりがちですし、かといって建築の外側にしかいたことがない人達と議論すると外在的になってしまう危険性もあります。その点、今回の「ken-tic 建築的思考から」では、建築を学んだ後に異分野に進出された方をゲストとしてお呼びし、それぞれの分野で、どのように建築の強みを生かし、どのような建築的思考を展開しているのかに光を当てたいと思います。

1960~70年代には、磯崎新さんは「建築の解体」、ハンス・ホラインは「すべては建築である」と言いました。既存の硬直化したモダニズムの建築の在り方を解体し、拡張していくことが目論まれていました。

一方で、現代の状況を見てみますと、「アーキテクチャ」という言葉が、ITや情報のプログラムの設計、システムの構築という意味で使われたり、政治や政策の分野でも使われたりするようになっています。そういう状況は否定すべきものでもなくて、むしろ歓迎すべきものだと考えています。けれども、様々な分野で建築をめぐる思考を展開する人が増えている状況下では、建築は良くも悪くも拡散的になっています。そうだからこそ、今回の企画では、「建築的思考」というものを再定位してみたい。そのためには、建築の専門性をくぐりぬけた人が、それぞれ異分野の中で、その専門性をどのように武器としているかを知るのが有意義なのではないか。そういった人達の活動の中に、建築の専門性が何かということを見つめ直して、鍛えあげつつ発展させていった軌跡を見てとることができるのではないかと思っています。

例えば、東日本大震災以降、「コミュニティデザイン」や「建てない建築家」という言葉がよく聞かれるようになりました。あるいは今の新国立競技場建設の問題の中で、さまざまな建築家の職能や専門性が問われています。

もちろん、建築学科を卒業して、異業種、異分野に進んだ方はたくさんいます。少しだけ関連情報を紹介しておきます。建築系の大学や大学院で学んだ学生が、卒業・終了後にどういう進路をとったのかについての調査が、『日本建築学会大会学術講演梗概集』や『建築雑誌』に出ています。2 それらによりますと、卒業・終了後に異業種に就職した割合は、1992年時点では6.6%、2004年から2011年までの平均値をとると、14.75%になるという結果が出ています。

1992年はちょうどバブルが崩壊した頃で、その後95年からインターネットがどんどん普及していったこともあり、90年代半ばからIT系に就職する学生が増えました。一方で、バブルが崩壊したので、建設に対しての投資額が減少し、また少子高齢化に突入したので建設件数も下がっていきます。

つまり建設業界自体が縮小していく中にあって、90年代半ばから2000年代にかけて、その他の異業種に就職する割合が増えるようになりました。ただし、異業種に就職した人の割合は、2004年から2011年までの期間、ほぼ横ばいです。つまり、90年代前半から2000年代にかけては、先ほど触れた社会的状況の変化によって異業種に就職する人の割合が増えたのですが、ここ近年は安定していると言えます。

異業種に就職された方のなかには、たまたま建築を大学で学んだだけで、そこで学んだ専門性や建築的思考に向き合ってない方も大勢いるでしょう。ですから、どのゲストにお声がけするかがポイントなのですが、やはり異分野に進出された後も建築的思考に自覚的であり、それと向き合っている方をゲストとしてお呼びしたいというのが、僕と川添さんが共有している思いです。

建築的思考とは何かを、現時点では、僕も川添さんも明確に定義、説明することが難しい。だからこそ、この連続シンポジウムを企画していると言えます。第一線で活躍されている方々の実践とか作品、仕事に寄り添いながら、建築的思考の輪郭や可能性に迫りたい。それが今回のシンポジウムの狙いです。

建築的思考とは、必ずしもドローイングを描くとか、模型でスタディするとか、最終的に建築物に収斂させていくような狭い意味での設計の技術を指すわけではありません。例えば、建築はドローイングや模型などの様々なメディアや次元を横断し、そのメディア間を翻訳しながら、数多ある雑多な情報を、新たな形に統合していく技術だとすることはできるかもしれませんが、必ずしもそれで包括的に説明しきれるものでもないでしょう。

また、建築家のレム・コールハースと『S, M, L, XL』の翻訳が出た際のトークイベントで一緒になる機会があったのですが、僕の「建築的思考の可能性はどこにありますか」という質問に対する彼の答えはこうです。3 まず一つ目は、「かたちを帯びていないものにかたちを与えてパブリックに認識させ広めていくこと」。二つ目は、「一貫性を持っているものと思われているものを歪めたり組み替えたりすること」。三つ目は、「構築することと破壊することの二面性を持つこと」であると。

コールハースはみなさんもご存知の通り、OMAの設計事務所と同時に、AMOのシンクタンクで実験的なリサーチを行っていて、「アーキテクチュラル・シンキング(建築的思考)」という言葉を使いながら、必ずしも建築物に収斂させていくわけではないリサーチと設計のあり方や、雑多な情報を統合しながらパブリックに認識させ広めていくことに取り組んでいる建築家です。このコールハースなどの事例も念頭に置きつつ、建築的思考とは何かについて考えていきたいと思います。

前置きが長くなってしまいましたが、今回の連続シンポジウムを通じて、もうひとつ接近できれば良いなと思っていることがあります。それは、先ほどの異業種への就職の話とも関わってくるのですが、90年代から2000年にかけて、慶應SFCであるとか、東大の情報学環であるとか、磯谷さんが所属されていた芸大の先端芸術表現科などのように、学際・複合領域に取り組む、総合・情報などを冠にした学部や大学院が増えたことです。

ちょうど、今日のゲストとホストは、皆ほぼ同年齢ですけど、僕たちがまさに大学に入る頃です。そうすると、そういう大学で教育を受けた人たちが、大学を卒業してから15年から20年経っているわけです。最近は、人文系学部の統廃合などが話題になっていますが、総合・情報などを冠につけて制度化された大学・大学院で、学際や文理越境を研究・教育していくことについても再検討すべき時期なのではないかと考えています。

それでは、始める前に川添さんからも一言お願いします。

川添 私自身をあえて分類してしまうと、建築を学んで建築をやり続けていると言えます。先ほど就職の話が出ましたが、おそらく私の同期で建築の仕事をしている人は、だいたい半分くらいです。最初に建築に就職したけど、違う分野に行くこともあると思います。そのことについて、まったく否定するつもりはないですし、とても嬉しく思いますが、一方で寂しさのようなものを感じてしまうのも事実です。とはいえ、異分野で活躍していても同じルーツがあると思う場面もあり、日々の設計や実務の中で生きるときに、もっと根本的な何かを信じたい自分が常にいるのです。

その根源的な何かを今回は、「建築的思考」という言葉に置き換えてみました。根本というか根っこにあるはずのものですから、それは恐らく分野を飛び越えても共有できる、建築を学んでいない人にも共有できるような根源的なものだと思います。

1 吉見俊哉監修・南後由和編, 2015, 『建築の際──東京大学情報学環連続シンポジウムの記録』平凡社

2 山田由紀子ほか,2004,「建築系大学卒業生の進路に関する調査報告書概要」,『日本建築学会技術報告集』vol.119 No.1524, pp46-47; 秋山恒夫, 2005,「大学建築系卒業生の進路の大幅変化と今後課題」,『日本建築学会大会学術講演梗概集』pp745-746; 長澤夏子ほか,2014,「建築系大学卒業生の進路調査の経年分析」,『日本建築学会技術報告集』第20巻第44号, pp393-398.

3 レム・コールハース・南後由和・藤村龍至・太田佳代子, 「『S,M,L,XL+──現代都市をめぐるエッセイ』発刊記念トークセッション「東京でBIGを語る」」, 2015年5月17日.

PRESENTATION

磯谷 博史

Hirofumi ISOYA

服部 浩之

Hiroyuki HATTORI

そもそも建築を勉強するということには、既にさまざまな分野が含まれていたのではないかと思います。高校生のときから展覧会を観に行ったり、自分でものを創作したりしていたなかで、建築雑誌に出会いました。そこで見つけたのがこの円形のダイアグラムです。バウハウスの、様々な分野を学びその統合として建築に進んでいくカリキュラムでした。円の外側から段階を経て建築の設計教育に近づいていく。一番外側の基礎的な教養、その後に道具や材料、構成や美術史、科学、さらにその次の段階で木や金属、ガラスなどの素材を扱ったプロダクトや、絵画や写真、映画、ファションについても実践的に学ぶ。そして最後に、建築を習得するということが描かれています。これを知ったとき、この学校に入りたいと思った。ですが、それはすでになかった。そこでどこで学びたいかを考え、学校を調べたのですが、自分に合いそうなものがない。そんな中で、東京藝大の建築科の入試、この入試そのものがとても気になり、面白そうだと感じました。

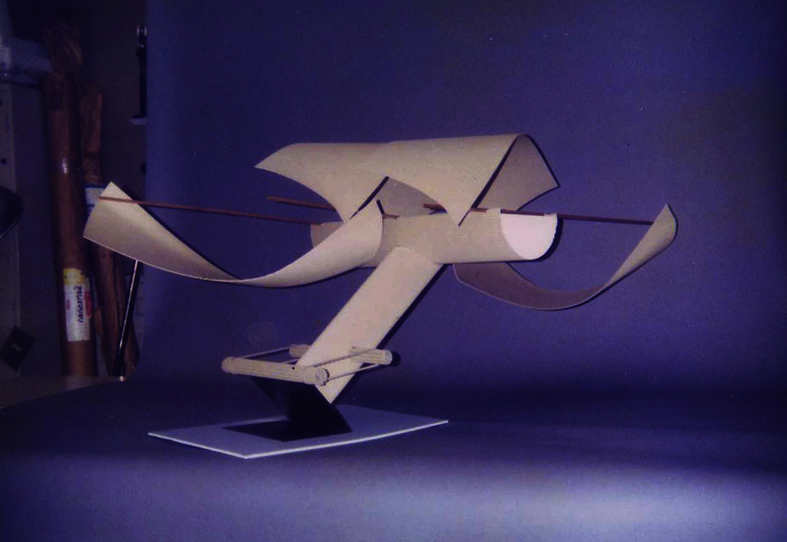

左のものが、試験のときに作ったものの再現物で、課題のいくつかの条件に従って、V字に曲げられた小さな鉄板を支持体として、90センチ程の丸棒3本と片面ダンボールといった素材を使って、全長が1.5メートル以上の立体物を制作しています。入試で見られるのは、構造が合理的に解かれていること。素材の特性が活かされていること。空間的な意識と構成力。あるいはゴミが出ない、つまり素材を余らせないことなどです。大学に入る手段としての課題というだけでなく、入試そのものがとても面白かった。

図1 東京藝術大学建築科入試課題作品の再現

入学すると、更に面白い課題が出る。例えば、年度末に行う科内のコンペティション。24時間で一つの言葉を「地」として「建築」を考えなさいと言われました。それに対して僕はプロセスそのものをコンテクストにするという、少し複雑なことを考えた記憶があります。何をしたか、最初の12時間は考えて、残りの12時間で与えられた条件「提出物は30㎝立方の大きさ」から、まず一辺30cmの立方体を薄いベニヤ板で作り、その後、各辺の中点を結んだ線で囲まれた部分を切り落としていった。その作業を繰り返すと、球に近づくプロセスになります。切っては、面を作り貼る、この行為を繰り返す。そして同時に、その作業中の音を記録し、12時間後、作業をストップしたその最終的な形態の、まさに内部から、録音した作業の音源を流した。12時間かけて作った過程そのものを結果として提示したんです。

図2 東京芸術大学建築科在学中の課題作品

この問いは、設計とは何かということ。設計そのものの設計、作るということはどこに向かっていて、設計の言語とは何なのかを考えたいと思っていました。

卒業制作は、それまでの考えをふまえて更に進めたような作品です。海中の道路建設に時期を合わせてできた湾岸の埋立地を対象にしました。敷地について選定する際はいろいろと調査をしますが、ここには住所がなかった。荒地の地図表記、その記号だけがある。そこに妙な面白さを感じ、ここを卒業制作の敷地にしようと思ったんです。

その後、基点となる図面を二つ作ろうと考えた。まず地図上での俯瞰的なスケールで敷地に内接円を運動させていき、その軌跡で一枚目の図面を制作しました。埋立地ですから歴史はなく、高低差もなく、フラットです。しかも、ここは都市のまさに際という感じで住む人もいない。二枚目の図面では、何も持たない、地図だけ持つ、カメラだけ持っていくなど、方法を分けて何度も敷地に通い、自分が立ち止まり振り返った場所、写真を撮った場所など、主観的な手がかりを図面に落としていきました。そして、いわば地図上の空からの視点と自分が歩いた地上での視点を重ね、サイトプランを制作し、その図面で場所についての再評価をしました。

図3 東京藝術大学建築科卒業設計の図面

卒業制作の期間の9割がたこの仕事に費やし、設計と方法について考えた。こういった課題を通して、4年間建築を学んだと言えるかもしれません。

美術作品の発表としては、例えばこれは1000日間、同じスニーカーを履き、すり減った靴底をコピー機にとり引き延ばした「Land」という作品です

図4 磯谷氏の作品《Land》2007年

歩行が彫刻的な身振りとなっています。一定の期間の圧縮された出来事は、衛生写真に撮られたランドスケープのように見えてきて、まさに地形の浸食のようなことが、都市と僕の身体の接点である足の裏でおきていることを教えてくれました。

こちらは、12という数字を基点に、半日の制作時間、作品12個、12日間の会期、と様々な単位を集めこじつけた「Counting the Event」というタイトルの展示です

図5 磯谷氏の作品《Counting the Event》2012年

この設定を用意することで観客がその後、かなり勝手にストーリーを膨らましていった。駅からギャラリーまでは12分で来る、12cmの隙間を見つける、12人の観客がいる瞬間を待っている、12回繰り返される展示だと他人に話す、12年もののおいしいウイスキーもいただいた。どんどんと出来事の輪郭が動いていきました。

一連の小さな写真のシリースでは、僕はずいぶん長い間、写真作品にフレームをつけられませんでした。どういう風にこの存在感のある物質を考えたら良いか分からなかったんです。そこでフレームそのものに写真との関係値を見出して、いわば全体を彫刻としても捉えてみようと思った。彫刻に写真が貼ってあると。写真の色彩を減退させ、かわりに写真の中の象徴的な一色をフレームの一部に着彩した。形の情報としての写真と、断片的な色の情報をのせたフレーム、ここにパズルのようなリンクを作った。特に写真は「かつて」しか撮れず、一方で彫刻は目の前、つまり「現在」に帰属している。その点でもパズルになっています。

図6 磯谷氏の作品《Raising a Gap》2005–2012年

同じように、棚の上のフレームが落下する写真を同じフレームで額装し、また元の棚の上にインストールしたり、

図7 磯谷氏の作品《Lag 3》2014年

バナナをポストカードでカットした写真をカードにして、もう一度バナナに差し込んで撮影し、それをまたポストカードにしたりした作品など、

図8 磯谷氏の作品《Bananas and Postcards》2014年

バナナ、ポストカードといった名前がいったいどこのどの状態を示しているのか、印象と物質のトートロジーのような、たくさんの遊びの要素が含まれています。

こちらはウォールドローイングの作品で、ニュージーランドの展覧会に参加した際に始めたものです

図9 磯谷氏の作品《Southward》2013年

日時計の影の回り方というものが僕らの知っている「時計回り」を決定していて、実はそれは北半球に根ざした回り方なのです。南半球では、どう回るのか。すると、歴史の中でありえた時計はどんなものか。それを壁にドローイングとして描きました。時計の指し示す時間はドローイングを書き終えた時間になっています。このドローングすること自体が費やした時間を測り、その結果として作品が立ちあがっている。15年前の立方体を球体に近づけていった作品にも似た要素がありますね。この時計、いや、時計のリプレゼンテーションによって、ある単位、尺度への見え方が変わるのか。歴史における時間差、視差、そしてヒエラルキー、つまり格差をも考える作品になりました。

僕の現在までの活動を簡単に紹介させていただきました。僕の捉える建築的な思考とは、あえて言うならば、設計の言語というものを確認する、出来事を記述、収集し再認識する、コンテクストそのものの再構成を試みる、そうしたアプローチになると思います。これらの課題への寄り添い方は建築を通して出会い、感じてきたものであり、認識を再認識していくことが、僕の活動の中で大きな意味を持っているのです。こうした態度が、建築を学んだことから生まれている気がします。

僕はキュレーターとご紹介いただくことが多いのですが、それは結果的に今やっていることを説明するのに、その言葉が一番適しているからというような気がします。早稲田大学の建築学科に入学、そのまま大学院まで進学し、留学や留年も含めて結局8年くらい建築を勉強していました。

大学一年生の都市計画の授業で、今和次郎さんと考現学についての講義がありました。今和次郎さんは設計もされていましたが、それよりは観察者として彼が「現在を眺め、現在という時代を探求する学問」として提唱した「考現学」に大きな魅力を感じました。

図10 左:今和次郎、吉田謙吉『考現学採集(モデルノロヂオ)』建設社、1931年 右:今和次郎、吉田謙吉『モデルノロヂオ:考現学』春陽堂、1930年

僕がもともと建築を学ぼうと思ったのは、風景を眺めることが好きだったからなのですが、実際に建築をやってみると、より大きな計画の概念が前提にあって、コンセプトをどう打ち立てるか、どうやってストラクチャーを成立させるかという大きな話がほとんどでした。でも、今和次郎さんは、もっと小さくてささやかなものや計画の隙間のようなものに対する意識が強く、それは彼の執拗な観察に基づく独特なドローイングによく表れていました。今さんは考現学について、「考古学と同じくそれは方法の学であり、そして対象とされるものは現在まで我々が眼前に見るものであり、そうして窮めたいと思うのは人類の現在である」と語っています。4 この「現在である」と宣言するあたり、つまり同時代に対する意識が非常に現代美術的だと思います。現代美術は、ものを少し違う角度から眺めたり、見方をずらしたりしてくれる、言い変えれば当たり前と思われていた事柄に別の価値観を与えてくれるようなところがあります。自分にはそれがすごく新鮮でした。

たまたま僕は卒業論文でスペインの民家の研究をやっていて、スペインに滞在していた最中に9.11の事件が起こりました。田舎町に調査に行っていた僕は、そこでニューヨークで起こったことを知らされ、しばらく日本に帰れないかもしれないと言われました。かなりの田舎町で、ネットもあまり普及していない時代でしたし、スペイン語も喋れないし、コミュニケーションをとれる相手はほぼ地元のおばちゃんたちと子供たちだけという状況でした。その中で結局一週間以上滞在を続け、なんだかんだ調査も継続し、村の人達と一緒に暮らしているような感じになったとき、彼らの生き方に触発されるものがありました。子供は平気で夜12時くらいまで僕らのところに遊びにきたりしていたんですが、大人たちは怒ることなく大らかでしたし、朝からワインを出してくれることもあって、暮らし方や価値観のもち方に影響を受けたんです。

僕は愛知県出身で、東京で大学生活を送っていたこともあり、資本主義の消費がベースとなる社会で無意識に生きていたので、このスペインの滞在で、それとは異なる価値観の人達の存在を初めて知ったんです。それが、とても驚きでした。現在ではスペインは政治経済など様々な面でヨーロッパでは中心ではなく周縁の国と言えるでしょう。けれど、人々が自分達の生活にプライドを持って暮らしていて、そこが面白かった。話は飛躍しますが建築の話題に戻って、大雑把に言ってしまうと、そのような地域における独自の建築のあり方について、ケネス・フランプトンは「批判的地域主義」という表現を援用して提示しましたが、その「批判的地域主義」という言葉が同時にしっくりきました。バルセロナという未知の土地で暮らすことで、自分は日本の他の地方のことをほとんど知らないという事実にも気づかされました。そして、日本の様々な地方のことをもっと知りたいと思い、卒業後、ふとしたきっかけから山口県の秋吉台国際芸術村で働くことにしました。山口は、鉄道は単線しか走っていませんし、大きな本屋さんもなかったので欲しい本も満足に買えません。そういう状況での生活は、最初のうちしんどかったです。けれど、山口に暮らす人たちがライブを見るためだけに福岡に行ったり買い物しに広島に行ったりと、身軽に他の都市へと往来する移動のスケール感に驚かされ、やはりその土地ならではの暮らし方や価値観、ネットワークがあるんだなと実感し、刺激を受けました。

[図11 Maemachi Art Center(MAC)、山口市

ところで、僕は、キュレーションは設計に近いなと考えています。その例として、ひとつプロジェクトを紹介させて頂きます。青森県の十和田市が中心になって2013年に開催した「十和田奥入瀬芸術祭」です。十和田市には2008年にオープンした十和田市現代美術館がありますが、その美術館だけでなく十和田湖や奥入瀬地域を舞台とした芸術祭でした。キュレーターは二人いたのですが、小澤慶介さんという方が主に美術館での展覧会のキュレーションを、そして僕は「それ以外」の場所での展覧会のキュレーションを担当しました。僕もホワイトキューブを使った、いわゆる通常の展覧会をつくりたいなと思いましたが、場所から探しましょうというところからのスタートになりました(笑)。

図12,13 梅田哲也+志賀理江子+コンタクトゴンゾ《水産保養所》2013年 写真提供:十和田奥入瀬芸術祭実行委員会 撮影:小山田邦哉

でも、何もないところで展覧会つくれと言われても、これはどうしたらいいのだと(笑)。それで、まずはそこがどういう場所なのかを読み込む作業からスタートし、その場所にどのような介入をするのが良いのかを考えることにしました。結果、巨大なオブジェなどを設置するのではなく、場所自体のコンテクストを引き出し、そこにあるものを発見すること自体を展覧会のかたちにしたいと考え、何か物を付加するのではなくて、不必要なものを抜き取っていく引き算的な考えで、その場所の特質を、歴史や文脈も踏まえて身体的に経験してもらうようなパフォーマティブな展覧会を心がけて作りました。

図14,15 mamoru《湖とその遊覧船のためのコンポジション》2013年 写真提供:十和田奥入瀬芸術祭 写真:小山田邦哉

このように、与えられた条件を読み込み、整理整頓をして構造を組み立てていくような、コンテクストからコンセプトやかたちを導き出す方法は、建築設計の延長線上という意識が強く、ゆえにキュレーション≒設計と捉えています。ですから、自分のなかでは建築から美術への大きなシフトはなく、設計活動の延長線上で自分の興味関心を探求したら、いつのまにか現代美術のフィールドに立っていたという感じです。

4 今和次郎著、 藤森照信編『考現学入門』ちくま学芸文庫、1987年、p.359、l.13.

磯谷 博史のプレゼンテーションへ

服部 浩之のプレゼンテーションへ

TALK SESSION

自分の感覚を突き詰めた先に

南後 ここからは四人での座談と全体共有に移りたいと思います。

川添 内容が濃すぎてどこから話しましょうか(笑)。私は磯谷さんの作品は以前からのファンなのですが、高校時代の話を聞いて、腑に落ちたところがありました。結論から言うと、抽象と具象の間をどう取り持っていくかということがテーマなのだと受け取りました。磯谷さんが建築を学んでいた頃の作品を見ていると、内接円という幾何学図形の話をした直後に素材の話をしたり、円という抽象的な幾何学の話をしたそのすぐ後には声が聞こえるというような聴覚の話をしたり。抽象的な考え方と具象的な身体性とも呼ぶべきものが行ったり来たりしていた印象があります。それが、その後のキャリアの中で美術作品をどんどん作るようになると、色彩や形態の話と、それら全体を包み込んでいるある種の世界観というものが混ざりあい、もともとあった抽象と具象の間の境界が曖昧になってきて溶け合っているのが、現在の状況なのではないかという印象を受けました。一連の流れとしては連続的にも見えるし、けれどちょっとずつ変わってきている。それは、分野の違いなのか、進化を続けているからなのかはわかりませんが、そういう印象を強く受けました。

磯谷 僕の話が少し抽象的に聞こえたかもしれません、作品が抽象的である点は実はあまり意識していなくて、例えば円を使ったときは、主観的で身体的に捉えていました。狭い路地に自分が立つと、そこを中心としてだいたい半径どれくらいで領域を把握するかというような視点です、素材についても身体的な感覚で決めています。つまり触覚的にすべてを決めていく。ですから僕自身、僕の制作は非常に個人的だとも思いますし、考えていることはともすると僕以外には退屈なことかもしれません、けれど社会的、通念的なものへの突破の手段として個の感覚を突き詰めること、僕を超えて、一人の人間という次元まで個人を昇華することで、大げさですが、普遍的な地平に接近できるのではないかと期待しているんです。

制作のプロセスには、僕にしか判断できない厳密さのようなものがあります。川添さんが指摘されたように、その表れ方も作品ごとに異なりますが、それぞれの作品にはコンセプトとプロセスにフィードバックがあって、僕自身の思考がそのまま出てくる。例えばコンセプチュアルアートといった言葉があって、建築でもコンセプトという言葉をよく耳にします。コンセプトがあってそこから具現化していくというようなプロセスがイメージされるかもしれない。実際、作り手が作品を説明する際にはそうした話の進め方をよくします。けれど少なくとも僕の制作においては、コンセプトそのものには、作り方を問うような側面があり、その逆もある。つまり、最初に仮説としてあって、やっていくうちにコンセプトが変わって行くのは構わないんです。自分が最初に想定していなかった場所や出来事、今まで見落としていた解釈も、やっていく中で発見していく。その発見が次のコンセプトになる。むしろ、発見でなければコンセプトではないとも言える。

建築という重層的な分野の道具を使って、感覚をノーテーションしていく、自分が考えていることをいろいろなレイヤーに細分化し、また統合して、その過程で面白い考えを発見しながら作っていけたらいいなと考えています。それは一見、ランダムな方法かもしれません。

川添 私が抽象的だといったのは、説明が抽象的という意味でもなく、コンセプチュアルアートであるという話ともまた違います。分かりやすいのは卒業設計で二枚の地図をつくった話でしょうか。もともと住所がなかった場所を敷地にしたプロジェクトでした。身体性に依拠したければ、例えば谷中や根津でやれば良いのに、あえて住所のない場所で、一方では、それを地図として表現する。そして、もう一方では、自分が感じたことの地図をつくり、その重ね合わせが作品であるという。その二重性の表明こそが磯谷さんに昔から通底している姿勢なのではないでしょうか。その頃は、抽象的な部分と具象的な部分を別々のものとしてやっていたけれど、今になってくると、それが融合してきています。それはまなざしの違いと言えるのかもしれません。通してみれば、この重ね合わせが磯谷さんのテーマなのではないかかと感じました。

磯谷 自分の外側にあるものに頼らない状況で、どういう風に作品が成立するかを考えたいという、いまだに近代的な試行が根強くあります。(笑)その点でコンテクストというものが前面化して見えにくいかもしれません。場所を客として捉えれば、その土地に対してふさわしいものがあるのかもしれない、けれどそういった要望以前の話として、良いメロディの前に新しい音符をつくる、見落としてきたもの、忘れられている何かが見つかるんじゃないか、こういったことをずっと感じています。

小さなところから大きいものを見る―現代美術のまなざし

川添 服部さんは、私自身、同じような時期に同じような問題意識を持っていた記憶があり、非常にシンパシーを覚えました。今和次郎への問題意識も共感する所が多かったです。「設計はキュレーションだ」という問題意識を私なりに解釈すると、設計するという行為は何か未来にベクトルを向けることであって、そういうエネルギーを使う作業ですよね。一方で未来だけを見ることは不可能で、その視点は必ず「場所」に根ざしているわけです。場所は過去の時間の延長の中にあるわけですから、私達は過去の時間の中に未来をつくっているわけで、その立ち位置である現在という瞬間に自覚的にならざるを得ません。ある過去の時間に未来を接続する、現在という瞬間の興奮は、例えば上棟式や建物が完成する瞬間とかに起きるのですが、建築家はそういう興奮に取り憑かれているだと思います。服部さんは、きっと、その現在へのまなざしに関心を覚え、行動しているのかなと思いましたし、そのまなざしの深さに感銘を受けました。建築がもっている過去と未来を接続する一点における現在という在り方にすごく関心をもっているから、キュレーションは設計なのだと仰っているのかなと思います。

服部 学生の頃の色々な設計課題や卒業設計って、皆すごく大きなものを作るんですよ。例えば、美術館を作るとか。なぜそういう課題になっているのかに疑問があり、また、そんな大きな理念を皆抱いて取り組んでいるのかにも疑問があって(笑)。

その観点から振り返ると、僕が建築を学んでいた90年代後半から2000年代前半というのは、丹下さんが東京計画1960を立ち上げた頃とは全然違っていて、ある意味都市の骨格はすでに出来上がっていました。だから、骨格づくりではなくて都市の隙間とか目の前の比較的小さな裂け目を発見することに興味がありました。でも僕が受けた建築教育では、大きな理念ばかり考えさせられることが多く、現実と建築教育との間の距離感があまりうまく掴めませんでした。

そういうときに、現代美術の、あまり人が目を向けない出来事やものを愛でる力、隙間に対して価値を見出す力にすごく共感しました。行為としては小さくてささやかで、それが社会に与える影響や価値にその時は誰も気づいていなくても、いつの間にか大きなムーブメントになっていることがある。アートが描き出す社会に先行した気づきみたいなものこそ、未来を見抜く目かもしれない。加えて、過去や未来とリニアにつながる体験というのが魅力的で、例えば赤瀬川原平さんたちのハイレッドセンターの活動や作品も、突発的に美術が都市に出たというわけではなくて、そのときの社会の動向に応答し同時にアートの歴史を引き受けて、過去から未来へとつながる現在として、同時代性が強く意識されています。

必ずしも大上段に構えないで、小さな発見の欠片を徐々に組み立てていくことで、大きな流れを生みだす姿勢ですね。大きな概念を先に用意しておくというよりも、発見したいくつかの小さなフラグメントを組み立てることで雲に隠れていた輪郭をあぶり出すような行為、それを設計行為と捉えました。

尺度と寸法

南後 磯谷さんのプレゼンに通底するキーワードに思えたのが、尺度や寸法、単位などの言葉です。スニーカーを履いた日数やインスタレーションのパーツの個数など、単位そのものを強く意識しています。さらに、出来事や現実を認識するための尺度を再構築しようとしている。これは、非常に興味深いことだと思いました。建築では身体を手がかりとした既存の教科書的寸法をどのように展開していくのか考えるのに対して、磯谷さんの場合は寸法それ自体を再構成しようとしているといえるかもしれません。その上での質問は、時間や空間を構成するような単位について、どのような問題意識を持っているのかということです。

磯谷 尺度や単位はその機能ゆえに、固定化されています。ですから、その固定とは別の軸としての美術作品というのが、かえって多いわけです。ですが、僕自身はこの尺度や単位をある種の文法のようなものとして捉えています。文法をうまく使うことで、文法そのものについての対話を可能にすることができないかと考えています。単純化して言えば、バウハウスもこの問題を思考と実践に移してきたように、いわゆる単位やものの測り方、その基準が皆さんの中に身体的、感覚的に内在し、染みついているんじゃないかと思います。例えば、あるイベントがあって、どこに何時に待ち合わせするということが規定できても、イベントそのものを描写することはできない。雰囲気や気配、そういうことが単位、尺度で表しきれない。ただ、尺度を使って人間が何かを認識しているということ自体は共有できると思います。ですから、その文法を使ってものを捉え直し、再認識することができる。僕はこの文法を使うと矛盾や違和感が生じるといった、その感覚を認識してもらう道具を作ってきたつもりなんです。

足し算より、引き算。物事の枠組みを作る仕事

南後 磯谷さんと同じように、どう出来事や現実を認識するのかという点でいえば、服部さんの一つ目の話の今和次郎も、日常の些細な事物を淡々と観察、記述するようなまなざしですよね。日常を切り取っていく、その切り取り方自体が設計であると。

二つ目はバルセロナや批判的地域主義について、ローカルとグローバル、特殊と普遍をめぐるコンテクストのお話がありました。そして、十和田のプロジェクトでは、まさにコンテクストや敷地自体を自分たちで探しに行って、それらを設計するという試みをされています。建築では、与えられた敷地や歴史的文脈にどのように接ぎ木していくのかを考えますが、これらの手法の多くは、足し算のやり方です。

けれど、服部さんの場合は、引き算のやり方なのではないか。今日は建築的思考という言葉をキーワードにしていますが、建築が持っている制約とか不自由さから逃れていこうとしているようにも見受けられました。

服部 まず、「足し算ではなく引き算である」という話に答えようと思いますが、僕は基本的に楽観的です(笑)。どちらかというと適当なタイプで、厳密な設計ができなかった。だから、ディテールや納まりの具体的な設計にはあまり関心がなくて、実施設計をすると友人たちの方が圧倒的にうまくできるわけです。学生課題などでは、例えば階段が平面と断面でずれていても問題なかったけれど、実施設計ではそこには厳密さが必要です。大学院で実施設計に携わる機会をもらって気づいたのは、自分はそこの厳密さについてまったく興味がもてないのだということでした。

建築という具体的なモノを作るというよりも、そのためにどうしても必要とされるルール作り自体にすごく興味があった。学部生のときの課題でミースのチューゲントハット邸を増改築するというものがあったのですが、そのときにミースがどのような論理に則って設計したか、敷地をいかに読み込んだのかなどを読み解くことに快感を覚えました。それで何かを付加して建物を装飾したり作り替えたりするのではなく、自分なりにミースの特徴的な部分のみを抽出してその他の不必要な部分を除去していくということをやりました。要らないものを抜き取ることを繰り返し、これだけは捨てられないというところにまで行きつく判断の軸をどう作っていくかを、設計と考えていました。

そして、それは別の言い方をすれば、どれだけ逸脱しても大丈夫なフレームを作るか、という問題意識なのだと思います。一般に、現代美術はルールを逸脱してナンボという面があると思います。だから、その逸脱を許容できる緩いフレームを作るときは、足し算で緻密に作ると失敗してしまいます。むしろ、引き算で要らないものを放り投げていく方が上手くいくことが多い。ただ、ここだけは踏み外さないという大きなルール、大きな構造だけは維持して、あとは化学変化が起こる期待が持てる要素をそのフレームにどんどん投入していく。フレームを設定しそのなかでの出会いや衝突を誘発することでどんな予期せぬことが起こるかを観察することは、僕自身一番楽しみたいポイントなんです。綺麗な外形をアウトプットするよりも、アーティストという予測不可能な人々と一緒に、何かよくわからない出来事が起こる過程を共有したい。自分にとっての展覧会(あるいはアート)というのは、かたちを持たない建築であり、いわゆる建築が持っているソリッドさとは違う、可塑性のある抽象的な存在で、そこで起こる出来事や生成変化自体に価値があるものです。その動きを許容できる「緩さ」が自分にはしっくりくると感じています。

キュレーションは設計か?

南後 もうひとつ伺いたかったのは、「キュレーション≒設計」の話です。フラグメント、つまり断片化していったものを、もう一度再構成する、あるいはその流れを繰り返していくとのことですが、それは実際に建築的思考の一つだと思います。ただ、キュレーション≒設計のイコールが、「=」ではなく「≒」であることが、今回のシンポジウムではすごく重要だと思います。というのも、例えば最近は美術館でも建築展というものをやっていますが、そのキュレーターの人達について、固有名が出てきて作者化ということが起きているのではないかと考えています。単にモノを収集して並べてということではなく、そのときの空間体験までをもキュレーターが意識的に作っていくような、美術家・芸術家に近いような人達がいる。そこで、建築出身である服部さんが、その他の建築展をやっているキュレーターや、あるいは空間演出も含めたインスタレーション的な展示をするキュレーターとの違いについて、どのように考えているのかをお聞きしたいです。

服部 「キュレーション≒設計」ということに関してですが、これについては「=」ではないと思っているからです。限りなく近いけれど、実際に扱う材料が違うし、何をもって合理的かとする構造に対する意識も違う。建築においては、敷地や法規、クライアントなど様々な与件が存在し、それらすべての与件を満たしたうえで具体的な建築が立ち上がるよう誰もが読める図面に落とし込むのが設計の一側面だと思います。一方で、展覧会を実現する場合も、会場の状況や作家の要求、主催者の要望など様々な与件が存在します。それらの条件を手がかりとして丁寧に読み込みつつ、でもそのうえでそれらの与件を意図的に「誤読する」ことで、主催者の要望にも正面から応じているように見えると同時に、その要望とはどこかで矛盾する、作家やキュレーターの提示したい本質的な意図も表出されてしまうことを考えています。主催者、観客、キュレーター、アーティストがひとつの展覧会に求めるものはときに一致しないことがあるのですが、視点をずらしたり構造を可変的にしたりしておくことで、自ら誤読し、あるいは他者の誤読を誘発し、それら異なった価値観をもつ人々の欲求がかたちになってしまうことを試みています。嘘はつかないけれど、読み方次第で構造も変化してしまう緩さと、出来事のプロセスを組み立てること、そのあたりに僕は設計の意識を向けています。ですから、厳密さに対する差、誰もが読める図面ではなくて誰もが誤読可能な図面、そして形態よりはプロセスを重視する、そのあたりが建築の設計と異なる価値観であると考えるため、「キュレーション≒設計」と述べています。

もうひとつは、僕自身はアートの専門教育は受けないでアートの現場で活動しているため、必然的に最初からアートの「際」にいるような感覚があります。その立ち位置で、設計するという意思をもつことで、今のような活動を展開しています。

南後 際にいるからこそできることは、例えばどのようなことですか?

服部 例えば、先ほどご紹介した「十和田奥入瀬芸術祭」で言えば、僕には美術館の展覧会を作る話がこなかったんですね。美術館ではない場所自体を発見し、その使い方を考える人、あるいは制度自体について考える人だと思われているのかもしれません。例えば長谷川祐子さんなどは建築を取り込んだ展覧会をよく手がけられていますが、それは美術館という空間の中にどう建築を持ってくるかを試みていると思います。けれど、僕の場合は、美術館に建築家や建築を持ち込んで紹介するのではなくて、そもそもそんな機能がないところに何か創造的な活動を挿入してほしいというような話がきます。そのため、アートが挿入される場を作ることや、制度やシステムが整っていないところに、アートを持ち込むということになるので、その仕組みや制度自体を思考せざるをえない。ですから、美術の制度の中に建築家を紹介するとか建築的な空間を作るのではなくて、その場所自体や制度そのものを作るという、一つ前の段階に関わることが多く、そこで建築家と作ることもあるし、アーティストと作ることもある。ただ、その思考の積み上げ方は、建築の設計に近いと思います。

では美術の制度に建築を持ち込むような仕事は、自分の仕事ではないかなと考えています。数年前に東京国立近代美術館で『建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション』という建築の展覧会をやっていました。著名な建築家が、建築未満のインスタレーションを美術館の空間で展開していました。建築家の考え方の紹介や実際に彼らの考える空間を疑似体験するものとしてはすばらしいのですが、でもあくまで「建築家を美術館で紹介する」かたちに見えました。多くの建築家が実寸のインスタレーションを展開するなかで、鈴木了二さんはある住宅の不思議なスケールの模型をただぽんと置いていました。しかし、最もスケールについて意識的であるように思えましたし、インスタレーションでなかったぶん純粋に建築として鑑賞することができて、建築の本質や凄みみたいなものを提示していたように思います。これは興味深い経験でした。

ただ、僕は建築を紹介する展覧会がやりたいわけでなくて、建築的思考に則って未知の場や経験を創造したいと考えているので、自分の展覧会や建築との関わり方に対する考え方とはやや異なったものだと思います。

南後 箱がないところから展覧会をやっていくことで、服部さんが先ほど言葉にされた「ルールづくり」という側面に、自分の特徴や強みがあるということですね。東京国立近代美術館の『建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション』に関しては、図録の論考を寄稿させてもらいました。実際の建築物では、気象や敷地やクライアントや構造などの様々な制約条件がありますが、インスタレーションにおいては、それらの制約条件からどんどん自由になっていく。そこでどのような実験的なことができるかという狙いは興味深いものでした。

その意味で、もう一度、お二方に共通する質問に立ち返って聞きたいのですが、建築の強みとか自由さ、または建築の被る不自由さについて、どのように考えていますか? また、お互いの発表についてどう思ったかもお聞かせください。

建築の自由さと不自由さ

磯谷 僕が最初に建築を目指したときを振り返ると、建築は「とても大きい」と思っていました。そういったものが成り立つ、例えば街を作れるというのは僕にとってユートピアであり、憧れでした。建築は、まさに都市と個人を繋ぐものである、その両側にまたがっている。そのスケール感がほかと全然違う。それを思うと、今でもやっぱり建築やれば良かったかなと思うときがあるくらいです(笑)。

一度、古い家を購入し、リノベーションもできる範囲でやり、ギャラリーとして作品を設置しました。そこに人を呼び、家、土地、作品、すべてひとつにまとめて売るというのをやってみたのですが、売れなかった。しかし、そのくらいの感じで、建築をやるというのも僕は面白いと思います。ですから、川添さんのような人にやって欲しいって思うんですが、本当にその人が個人として実現したいことがあって、出来上がったときにそこに共鳴する人がいれば、住んだり、使ったり、買えばいいじゃないかと。

今の建築は、ある面ではサービス業です。受注され、作って欲しいものの多大な要望、要求がある。今は昔の巨匠のようにパトロンの時代とは違うけれども、もっと個人の深い夢を見てみたいというのは、どこかにありますね。

服部 僕は、建築の面白さはクライアントがいることだと思っています。芸術の中で唯一クライアントがいて、どんなクライアントかによって、作品の出来が変わってしまう。歴史に残るか残らないかさえ決まってしまう。その関係がコラボレーションの在り方としてすごく面白いと思います。

クライアントとの関係をどれだけ創造的に楽しめるかが、それが設計に大きく影響するのではないでしょうか。

南後 新国立競技場建設の問題は、そのネガティブな例とも言えますね。

服部 そうですね。やはり、良いクライアントがいたときの建築は、その背景が面白くて、クライアントの影も見えます。それはときに制約にもなるけれど、大きな手がかりでもある。建築のひとつのきっかけを作る大事なポイントだと思います。そういう意味では、僕が興味あるのは実際の建築がどういう軋轢を受けて出来ているか、という点です。

一方で、僕の美術の仕事は公共の仕事、つまり税金を使う仕事が多いです。となるとクライアントというのは建築と似たような構図になってきます。それは、自分で作りたくて作っているということとはまた別の、例えば地域振興などの色々な要素において、税金を払っている市民に対してどう訴えられるかが重要視されてきます。だから、ときに主催者や納税者、観客を、いわゆる建築設計のクライアントに置き換えて考えることがあります。大きな全体の関係を相関図的に読み込み、クライアントを設定し、人と人、人の出来事の関係を組み上げるように、観客、アーティスト、主催者や自治体、そしてそこで創造される作品の間の関係を設計するということですね。

磯谷さんのプレゼンを聞いても思ったことなのですが、建築家は具体的にかたちに落とし込める力がとても強い。一方で美術家は、すごく面白いこと考えているのに、それを具体的なかたちにできない人が少なからずいるんですね。面白いこと考えていても、これでは展示にならないとか、勿体ないことがよくある。建築は、ときに非常に強引にでも、かたちにしてしまう力がありますよね。磯谷さんも、モノに落とし込んでいく造形力がかなり強いなと思いました。そしてロジックの立て方は、すごく建築的であると思います。その意味で、磯谷さんに質問したいのが、なぜゴールドスミス・カレッジや東京藝大の先端芸術表現科に進まれたのか、ということです。そのときに何を求めていたのでしょうか。

領域を超えた芸術教育

磯谷 先端芸術表現科への進学したのは、ちょうどこの学科の大学院が設立されるタイミングでした。そこには、曽我部さんのように建築家の方がいたり、川俣さんのような美術家がいたりしました。川俣さんは学科の立ち上げにAAスクールとゴールドスミス・カレッジを参照していたと聞いています。僕は、そういった色々な領域が入っているのが好きだったんですね。掛け算を信じている時代だったというか、それは面白いに違いないと。そこで進学しました。東京藝大の建築科は一学年の学生が15人ですし、別の専攻、領域へ進むのは心苦しくもあった。でも、自分が広がるという憧れを持ったんです。ゴールドスミス・カレッジについては、僕はそもそも海外に行きたかった。結局、大学時代も、卒業後すぐも経済的に厳しくてその夢は叶わなかったのですが、卒業後に仕事をして留学資金をとにかく作りました。学生時代、ゴールドスミスがコンセプチュアルアートのど真ん中にあると思っていて、そこで何が行われているか、そして何が行われていたかを知りたくて行きました。

建築を専攻していたときは、アイデンティティについてはあまり問われませんでした。どこの出身か、何を勉強してきたか、どんな文化圏か、共産圏か、あなたはゲイか、そうしたことに触れないわけです。けれど、美術の世界では、僕自身の背景をよく聞かれる。それは当初かなり面食らいました。自分が刺激を受けてきた考えが自然と作品に出てきても、日本の作家としては、といった意見や批判を受けることもありました。一方で、例えば僕が海外で教育を受けると、そうした発言は面白い程なくなるんですね。相手にとって、「ゴールドスミスで勉強したのか」とか「ゴールドスミスっぽいね」とか、国際的な視座というものが、変な言い方ですが、個人の経歴上で担保されてしまうわけです。こういった踏み込まれ方に対して、僕は自分なりにその場所に行って体験しないと、物事について語れないのではないか、事実を通してしか語ってはいけないのではないかと、その当時は、ある種の権利のように考えていました。

南後 磯谷さんは、「掛け算をまだ信じている時代だった」と話されていましたが、それが過去形ということは、今はそれについてどう考えていますか?

磯谷 実際に、先端芸術表現科に進んだら色々な人がいました。企業を売ってきた方、地雷の探知機を研究してきた方、証券会社を辞職してきた方とか、文字通り冒険をしてきた方、海外の学生も来ていた。すごく面白かったですよ。本当に様々な経歴をもった人たちが、色んなことに興味を持っているような状態で、たしか30人弱ほどだったと思います。でも、2年間では生まれなかったんです。共通言語がない、言語の代替としてかたちにするっていうタイプもわりと少ない。もしかしたら、そうした人をあまり採らなかったのかもしれません。概念的なことを軸にし、色々な選択ができる人たちが採用されたというか。でも、掛け算の不一致が、結果として新しい考えを生まなかった。その原因が何だったのかは今でも考えます。

ゴールドスミスは、早い段階からメディアを分けなかったんですね。基本的に絵画、彫刻、パフォーマンス、映像、写真など、分野で分けている学校も多いのですが、かなり早い段階で、それらすべてをまるごと扱おうということで。そこでの議論は、ぺインターにはかなりキツイ内容だったと思います。彼らはやはり形式を基盤に、ペインタリーな言語を大事にしたいという気持ちを持っていますから、どんどん辞めちゃうんですね。極端にクリティカルな映像作品だったり、パフォーマンス作品だったりに移行していく。倫理的なものが教条的に出すぎたり、実際にアクティビストとなって煽動し、銀行の窓を割ったり、どんなに正しい考えに根ざしているとしても、たったひとつの傾向に偏ること、そこに対しては、僕は疑問があります。

南後 先端芸術表現科の状況が良いかと思ったものの、結局そこでは何も生まれなかったという経験があったのですね。色々な人がいると拡散してしまう状況が生まれて、拡散だけだと統合のベクトルが働かない。やはり拡散だけではなくて収斂させていく必要があると。収斂させていくときの媒体に、共通言語や、多様な人が集まっている状況を第三者の立場から仲介するような人が必要です。後者は大学の場合、教員の役割かもしれないですけれど。

教育の話も出たので、川添さんに伺いたいと思います。例えば東大二年生の建築専攻への進学希望者というのが段々減ってきているなどの状況において、今日の一連の話を踏まえながら、これまでの、そしてこれからの建築教育の在り方について、どうお考えですか?

建築教育の現状、そしてこれから

川添 かいつまんで説明すると、南後さんから話が出たように、東大は二年生の後半に希望を出し、点数順に進学先の専攻が決まります。私が入った頃は、建築は一番人気で点数が高い人しか入れなかったのですが、今は下から数えた方が早いという状況です。一方、最近人気があるのは社会基盤、つまり土木です。僕が入った15年前には、土木はそこまで人気がなかった。実際は建築と同じようなことをやっている学科だと思います。例えば、コンクリートの成分や打ち方だって、対象が建物なのか、橋や道路なのかの違いこそあれど、広い社会で見ればほとんど変わらないはずですが、見え方が全然違う。建築は、建築家という人たちがいて作品と呼ばれるものを作る。土木は、そもそも設計者という概念が希薄ですから、作品と呼ばれるものがほとんどない。

僕たちの頃は皆建築に憧れて、建築学科に進学していたと思います。でも今は、その虚構に気づいている若者がたくさんいるのかもしれません。建築学科に進めば、建築家というものになれるかもしれないけど、それが実際どういう仕事をしているのか、その先にどういう意味があるのか、夢を提示できていないのだと思います。土木の人たちは、国際貢献をしたりして、それが自分の作品として名前は残らないけれど、確実に社会に対して何か成し遂げています。そのことに、多くの若者が気づき始めているのだと思います。

服部さんが言っていたように、「美術館」という課題を設定したとしても、何らかの後ろめたさというか、矛盾点を克服しないまま続いている現在があるのだと思います。もしかしたら、建築内部の人だけが気づいていないのかもしれない。けれど、そんな状況が少しずつ変わり始めているとも思っていて、そういう議論がちゃんとされるようになってきた。かつての虚構に見切りをつける人々が増えてきたからこそ、また最近は少しだけ人気が盛り返してきたようなところもあるかと思います。

南後 例えば、今回の「ken-tic 建築的思考から」の連続シンポジウムは、狭い意味での従来の建築教育とは違うベクトルを向いていて、磯谷さんが言ったように、色々なモノや人が混ざる良さがあります。チープな言い方かもしれませんが、学生の皆さんへは、建築学科への進学率が少なくなっているなか、建築の懐の深さや幅の広さを伝えられたら良いなと。

川添 作るモノって、どんどん変わっていくはずですし、建築的な思考とは、模型を作る技術ではないという話の先に、大きな可能性があるのだと思います。大学は訓練学校ではないですから、単に職業トレーニングをすればよいのではなく、スキル以上に大事な本質的な思考のトレーニングが重要だと思います

建築における「想定」の意味

山道 建築をやっている山道というものです。磯谷さんのお話の中で、想定していなかったものに展開していく可能性という話で出てきた「想定」という言葉、服部さんのお話にも、既存の建物の基礎の部分を掘りこんでいったりとか水を運んでいたりとか、十和田のプロジェクトで本来「想定」していなかったことをやったとありました。震災後には、「想定外」という言葉が目立ったこともありました。

「想定」とは、構築的に未来を想像して安全な状態を保つというようなことだと思うのですが、お二人はそれを再帰的に、あるいはあえて壊すということをやっているように見受けられました。そうしたときに、お二人が普段プロジェクトを進めていく上で、どれぐらいの時間的な尺度を設定し、どの程度作品を伝えていきたいと想定されているのでしょうか。

磯谷 設定はしてないです。思いついたものから触り、触ることで思いついたり、気づいたとき写真を撮ったり、ドローイングしたり、言葉にしたり、そういう感じで、いくつも残骸のようなものが散らばっている感じです。考えて思いついたり、思いついて考えたりで、厳密には繰り返すことのできないものなんです。それらが複層的なネットになって、僕はそれにいつも囲まれている。

それともうひとつ、建築における想定という話がありました。建築家と比較すると、僕らは失敗をできるんですよ。何度でも失敗して、むしろ自分だけのやり方で失敗することによってわかることがある、そういうことができるのは僕の仕事のメリットかもしれません。そのことによって、自分が考えていたことが裏切られるわけですが、実際のところ裏切られたいわけです、もっと良くなるために。たまたま良くなるというのとは違って、その裏切りを覚えこむ方法のようなものがあります。こうした作り方は時間の設定とはまた別の軸で用意されていると思いますね。

服部 一つひとつのプロジェクトに関しては、もちろん決まった目標はありますが、それがどのくらいの先まで残っていくかは、実はあまり想定していません。それは見えないからこそ面白いのかもしれないと思います。これをやったら、どのくらい波及効果があるかとかは計算できるものではないと思っています。何か投げかけられて、どうやって返そうかというような感じで、リアクションから始まることがすごく多いです。ただ、どんなプロジェクトでも鍵になるものはそんなに変わっていなくて、大切にしていることもわりとずっと同じですし、異なった展覧会でもそこにある思考や実践はつながっています。いろんなプロジェクトが、いろんな場所で動いているのですが、自分の中に持っている価値尺度は、あまり変わっていないと思います。

「想定外」の話について言いますと、震災によってたしかに世の中がかなり変わったと思っています。日常が途切れるという経験を、戦争以来僕らは初めてしたわけで、それによって美術の表現は圧倒的に変化しています。それまで内的な個人の表現が多かったのに対して、社会にコミットする作品が若手を中心に国内でもかなり増えてきていますし、建築でも地域などのコミュニティに入って活動する80年代以降生まれの建築家が、それまでの人たちとは違う志向性も持っていて、時代を反映していると思います。

震災には自分も影響を受けていて、今和次郎へのオマージュのような「再考現学」というプロジェクトを2011年にやった際は、震災が起こる前から進めていたにも関わらず、震災が起こってしまってその見え方や自分の態度が決定的に変わりました。そういう状況も受け入れつつ、少しでも未来を拓いていくことができればいいなと思います。

「残す」ことへのこだわり

南後 建築は、できるまでの時間を想定するか、できてからの残り続ける時間を想定するかで違いがあります。一般的にはできるまでの時間を想定しますよね。そこで、完成とする。できてからの時間については、どのように思いますか?

服部 僕は実は東京で展覧会をやったことがないのですが、海外ではわりと色々やっています。日本以外で何かをやるとき、日本は内向きに閉じているなと感じることがあり、自分はそれを開くようなことがやりたいと思っています。美術って開いていないんですよ。展覧会はある期間にある特定の場所で実施されるので、そのときその場所を逃してしまった人は体験できないわけです。アートにおいて多くの人が見ているのは実は事後の記録がほとんどで、カタログなどにアーカイブされた写真や言説などがほとんどです。だから僕は国内だと際の場所でほとんどやってきたので、僕の展覧会とかを実際に見ている人は相当少ないと思います。(笑)

ただ、残らないことによって築かれる価値もあると思います。パフォーミングアーツにその傾向が強いと思います。例えば、ティノ・セーガルというアーティストは自分の作品を写真などで記録して残すことを一切許しません。カタログとかにも何も出さない。つまり、作品を経験した人の口頭によってのみ伝えられる。モノとして残らないことによって、残っていく強さです。神話化みたいなものですね。それは視覚重視の美術に対する批評的態度でもあるなと思っています。人に語り継がれることで歴史化されていくというあたりは、歴史化に対する欲求が強い美術に対する姿勢としても非常に面白いと思います。

一方で、建築でも、例えば歴史的建築と呼ばれるようなものを、実際にはどれくらいの人が見ているのかということがありますね。コルビジェを実際に見ている人はどのくらいいるのでしょうか。でも、多くの人がそれらを名作だと思っている。言説や情報から歴史化がなされる。非常にメディア的です。建築は比較的長い時間存在するし、アート作品よりは実体験は得やすいと思うので、そのような性質は美術において特に強いかもしれません。

磯谷 残らないものの方が多い世界で、残らない美しさのようなものも含めて残しておきたくて、美術が生まれたわけですから。今、話に出た一切記録を残さないパフォーマンスの実践も、美術の文脈の残すという行為の中で考えると不思議な感じはしますよね。でも、パフォーマンスは元来そういうもので、一回性のものでしかない、現場で起きることしかありえないわけですから。残さない点を強調することは、むしろ逆説的に美術的だとも思います。

服部 僕も関わっている、あいちトリエンナーレは3年に一度開催されていますが、これは総合的なフェスティバルで、展覧会もあれば、パフォーミングアーツやオペラまでやっています。そこでも分野による意向の違いが顕著に見られて、美術の人たちはカタログを作ったりして、ひたすら残そうとする。一方でパフォーミングアーツの人たちは、そういうことにあまり興味がない。建築も書籍などで残すことにかなり固執しますよね。そういう意味では美術と建築は実は近いと言えるかもしれません。演劇や舞踊などのパフォーミングアーツはライブの経験が最重要でしょう。音楽の人たちもそうです。もちろんCDやDVDのかたちで複製していますが、それはまた別のかたちでライブ的なものを体験させることであって、ひたすら記録を残し歴史化しようとする美術や建築の執着とは少し違う価値観があるように思います。パフォーマンスは目の前の観客とのよりダイレクトで生な関係が希求されるわけですが、美術や建築はもう少し遠いところをみているのかもしれません。

磯谷 普遍的なものへの憧れがより強くあるのかもしれません。作品を作ると、美術館に収蔵されることがあります、でも次にいつ収蔵庫から出てくるのかわからないわけです。22世紀かもしれない。そうすると、観客を想定することはできない。ですから、ある状況を想定して作品を作り、観客に何を思ってもらうかなんて、測り様がない世界であって、まだこの世界に生まれきてもいない人々に作品は出会うかもしれない。このことは僕にとってとても面白い事実です。建築も、多くの建築家は自分の作品が設計時に向き合った客のために残るよう考えると思うのですが、その客の次も、その次も、実際にはあります。僕は目の前の客への向き合い方に対しては、やや逆行しているのかもしれません。僕にとって観客は想定できないから面白いんですよね。

アーティストとキュレーターの違い

質問者 東京大学の田中と申します。服部さんも磯谷さんもどちらも何かを作るという仕事をされていて、そのお二人が建築の強みと弱みということを話したときに、クライアントがいることが強みか弱みかで、意見が分かれたように見受けられました。それはお二方のモノを作ることに対しての信念の差異によって生まれたものだと思いますが、是非そのことについてお伺いしたいです。

磯谷 端的に、キュレーターと美術家という仕事の違いかと思います。今回はこうして皆さんの前に並んでいますが、美術の世界では対比される存在です。僕がお客さんのことを気にしないというのは、つまり客がいなくても作るという自分なりの戒めに基づいています。誰かを想定して、ニーズがあるからそれに合わせた作品を作り出すという思考をなるべく避ける、原点があるべきだと考えているからです。何かをどうしても作りたいという気持ちを持った頃があって、作ることそのものが面白い、あるいはその先に建築家になりたいという気持ちがあった。例えば、適当に洋服を買ってきて、分解して、縫い直して、売ってみたりしていたわけです。お金がないから、街に行ってはかっこいいものを見るだけ見てスケッチしたり、お店で買えるものなんて海外の雑誌くらいで、それを眺めては想像力を膨らましたりしていた。そういう気持ちって、お客さんや、お金を絡め過ぎるうちに、本当に残念ですが自然と忘れがちなんです。何に憧れて、何になりたくて、何に辿り着きたかったのか分からなくなってしまう。

ですから、そういった自分を受け止めてくれるのが服部さんの仕事だとも思っています。仕方ないと思いながら、僕らのモチベーションを観客と接続しようとしてくれる。役割分担しているってことです。戦前の美術は、アーティストがグループになってマニフェストを自分自身で出していた。それが、戦後アメリカに美術の中心が移行してから、評論家やキュレーターの仕事が確立され、客体化されるようになる。それは有効な制度でした。その制度、客体化は空間にも現れました。絵画の額縁というものが次第に建築空間に置き換わっていくんです。額縁がシンプルになる、あるいはなくなる。代わりに均質なホワイトキューブの空間の中で作品を鑑賞するというように移行していった。空間がフレームになったとも言えると思います。そう考えると、キュレーターと美術家との関係が客体化され、役割が分担されるようになったのも最近の話ですね。僕は作家自身がこの客体化への意識を強く持ち過ぎると、あまり面白くない気がしていますが、建築の議論でも起こる、画一的なものに対する話も近いと感じますね。主体のあり方、その問題が含まれているのかもしれません。

服部 今の磯谷さんの話を受けると、原点に戻れば僕は観察することが好きで、発見した物事をどう組み合わせていくかに興味があって、ゼロから作ることではなかった。だから、磯谷さんはアーティストに、僕はキュレーターになった。同じようなことを学んだけれども、もともとの興味関心、自分の心が引っ張られていくところの先が違ったのだと思います。

それと同様に、創造性にも色々ある。例えば、制約の多い主婦のキッチンから生まれてくる料理がすごく面白かったりするし、独自な創造性があったりする。そういう、身の回りにある誰も気づいていない魅力的なものや現象・出来事を面白がって、パブリックなかたちに変換していくのが僕の仕事です。だから、僕にとって重要なのは、何を誰に投げかけるかということです。単純に、どういうところに興味があるのかによって、同じような分野にいても職業や役割は変わってくるのかもしれません。例えば、観察して組み立てることに興味がある人は、建築家ではなく建築の編集者に向いているかもしれませんし、一方でその能力が建築設計に発揮されることもあるでしょう。その人の興味の方向や適正とともに人やものとの出会いが、道を決めていくのかなとも思います。

磯谷 建築批評家といわれる人って、美術の業界からは圧倒的に少ないですね。建築家自身が建築を語れるからかな。

服部 建築家自身は、すごく語れますよね。プレゼンをしているから、客観視することがとても上手いし、言葉にする力もすごく強い。皆、自分で文章書きますからね。美術家はそこまでしない人が多い。もちろん言語化を武器とする美術家もいます。物事を俯瞰して捉え、論理化することは建築家が得意とするところかもしれません。

磯谷 南後さんは建築批評家ですけど、喋れる建築家を相手にして、どうですか(笑)

川添 南後さんは話が上手ですよ(笑)

南後 僕は建築批評家というよりは、社会学の立場から、なぜ建築家が多弁であり、批評家自体が少ないのかを考えてみたいとは思います。

冒頭でも述べましたが、建築的思考とは何かということを今日の第一回で結論が出るように企画が立ち上がったわけではありません。そうは言っても、今回は今回で、お二人の実践の話に則しながら、建築的思考のヒントや手がかりを得ることができました。

例えばコンテクストとは何か、出来事とはどう成立するのかを遡って考える、敷地自体の在り方を遡って考えるということ。アーキテクチャの「アーキ」は、ギリシャ語でアリストテレスが物事の「始原」、始まりのことを指す語として用いた言葉です。そういう意味で言うと、「建築的思考」とは物事の始まりに遡って、出来事や経験が立ち現れる始原を構築しようとする思考と言えるのではないでしょうか。今回は、その建築的思考の本質、エッセンスに触れることができたと思います。

REVIEW

「建築的思考」を思考する

建築的思考の専門性

シンポジウム「建築的思考から」は、建築の教育を受けた後、異分野で活躍している人に「建築的思考」をどのように生かしているかを問う企画で、建築家の川添善行氏、社会学者の南後由和氏によって始められた。建築的思考とはなにかを多角的に議論する実験的なシンポジウムだ。

現在、アーキテクチャ(=建築)という言葉は、システム、法律、政治、政策の現場でも使われている。南後氏は建築が拡張へ向かう状況は歓迎すべきものと述べた上で、行き過ぎて拡散的になることで、専門性が薄まっていないだろうか?と問いかけた。

私は、こういった主題を目の前にすると、いつもリチャード・ソール・ワーマンを思い出す。インフォメーション・アーキテクト(情報建築家)を名乗る男で、TED Conferenceの創始者だ。TED Conferenceはご存知の方も多いと思うが、様々な分野の社会的な実践を行なっている人がプレゼンテーションを行なうイベントで、出演者にはGoogleの創設者や、U2のボーカル・ボノなど著名人がいる。ユニークな運営が注目され、世界中に活動のフィールドを広げ、様々なメッセージを発し、アイデアが構築される場所となっている。

インフォメーション・アーキテクト?

まさに冒頭で南後氏が話した建築の拡張を実践するかのような珍しい肩書きだが、この男は情報建築家である前に、ルイス・カーンの元で働いていた正統な建築家でもあった。彼の代表的なプロジェクトが1984年からスタートしたTED Conferenceであることは、建築的思考とは何かを考える指針になるかもしれない。

一方、現在の日本の状況はシリアスで、特に東日本大震災以降「建てない」建築家が登場し、新国立競技場のコンペの状況においても「建築家」が注目を浴びてしまった。その専門性や、建築的思考とは何かを問い直すタイミングだと言えるだろう。

南後氏は「人文系学部の再編が話題になっているが、他方で、1990年代以降に数多く創設された“総合、情報、学際”などを冠にした学部や大学院の研究、教育成果の可能性を再検討するタイミング」だと述べた。

そういった前置きの後、ゲストのプレゼンテーションがスタートした。

美術家 磯谷博史 具象と抽象を往復する

磯谷氏は1978年生まれの美術家だ。まずドイツの総合芸術学校であるバウハウスのカリキュラムを見せながら、そもそも建築を勉強することにはいろいろなものが含まれていたと述べた。

年輪のようなカリキュラムは外側から始まる。基礎、マテリアル、道具、構成などを通過し、最後に建築を学ぶことになる。

高校時代から服を作るなどしていた磯谷氏はバウハウスに魅了された。ただし、バウハウスはすでに1933年にナチスの弾圧により廃校していたので、東京藝大建築科に進学することを決めた。

当時の藝大の入学試験は、1m以上もの立体物の制作から、構造的に解かれていることと、素材特性を生かしていること、ゴミを出さないことなどを多角的に審査されたという。

磯谷氏にとっては総合芸術的な入試自体が、手段というよりはチャレンジとして面白かったという。

日本に初めてバウハウスを紹介した水谷武彦の写真を映した。現在の東京藝術大学となる東京美術学校の建築科でその教育を実践し教育システムを作った人物だ。バウハウスの理念が、入試にも投影されていたとのことだ。

磯谷氏の学生時代の作品は、様々な次元のものを扱っているがアウトプットは建築的なフォーマットに落とし込まれる。都市計画レベルの俯瞰的思考と感覚や直感を優先した主観的な思考を重ねて建築を設計したり、インスタレーションによって取り出されたアクティビティを図面やパースに落とし込み直したりと、具象と抽象を往復しながら、あくまで建築というフィールドで格闘しているようにみえる。

大学院以降は、磯谷氏が建築学のフレームの外側に出たこととパラレルに、鑑賞者の認識のフレームを再定義するようなプロジェクトに移行した。

特に「時間」や「単位」といった私たちが日常的に手がかりにする大前提としての尺度そのものを、格闘の相手とするアプローチの展開が興味深い。

近年の作品としては写真フレームが落下する瞬間を捉えた写真が掲げられる台の上に乗った写真フレーム、カットされたバナナが写る写真によってカットされつつあるバナナ、脱色された写真とその色が飛火した写真フレームなどの作品が紹介された。

フレームの中と外、素材と色、と本来越境することのない境界で、仕掛けが施され作品の鑑賞者の認識に揺さぶりをかける。特に具体的な要素と抽象的な要素を往復させる作風は学生時代から連続する。

他にも「12日でつくった12個の琥珀を12日展示する」プロジェクトも興味深い。建築的に言えば、床、サッシ割、柱割など、階層を跨いで「目地」を揃えて空間に秩序を与えて行くといった手付きにも似ている。このようにすることで来場者が、駅からギャラリーまで12分で来た、などと勝手に自分の「12」を探し始め、作者の想定の外側にも影響が波及していくことになる。

磯谷氏の言葉を借りるなら、それらは「認識を再認識」するためのトライヤルで、抽象と具象を行き来しながら認識を更新していく様は、建築的思考の重要な側面と言えるだろう。

キュレーター 服部浩之 現在への眼差しから考える

続く服部浩之氏も同じく1978年生まれのキュレーターだ。スライドは今和次郎の考現学や、赤瀬川原平の路上観察学会の紹介から始まる。

いずれも現在に対する眼差しによって、元々の意図の線上からズレた部分を発見しようとするもので、その切り取り方がひとつの設計であると述べた。

さらに、ニューヨークの9.11のテロが起きた際にスペイン留学中だったことも転機になった。異様なムードの中、地元の人々と強いコミュニケーションを持ち、大都市の資本主義的なあり方とは違う価値観に触れたことが、日本の地方に関心を持つきっかけになったそうだ。卒業後は山口県文化振興財団秋吉台国際芸術村にキュレーターとして赴任。

地方での生活からも学びがあった。服を買いに広島へ、ライブを見に福岡へといった移動の仕方やスケール感の広がりが東京と違うといい、人々のネットワークの広がりにも関心を持ち始めた。例えば「ライブハウス」という括りでコミュニケーションを進めれば、他の地方の人と人がピンポイントで繋がって行く感覚を「縁側が広がる感じ」と述べていた。

その後、服部氏がキュレーションを手掛けられた十和田奥入瀬芸術祭の奥入瀬エリアの梅田哲也+コンタクト・ゴンゾ+志賀理江子による「水産保養所」によるプロジェクトが紹介された。

ホワイトキューブの外でのキュレーションだ。十和田湖を巡る観光コースは何十年も変っていない状況で、エリアにある建物は廃墟、という与条件だった。

そこで服部氏が行なったのは、その場所自体を経験するために、アーティストにはオブジェクトは作らせずに、コンテキストを引き出してもらうというキュレーションだった。アーティストとともに廃墟だった建物の宴会場に水を張ったり、基礎の下を掘ったり、水回りに石を詰めるなどしたあとにパフォーマンスを行なうなどした。

建物を、自然に還しているような、あるいは壊しているような、建築の設計業務ではやらないような、元々の建物の想定とはまるで異なる現場での断片的な対応を重ねながら、現在に生き生きとしたリアルな場を生み出していた。

現在へのまなざし、ネットワークによって縁側が広がる感覚、即興的な現場での対応など、キュレーターならではの建築的思考が垣間みられた。

アーキテクチャを取り出す

磯谷氏は尺度と単位を使って鑑賞者とコミュニケーションを取り、認識に揺さぶりをかける。服部氏は引き算で考えることで状況が持つストラクチャーを明らかにしていく。両者の入り方は異なるが安定したものを異化していくことでプロジェクト化していく態度には共通性が見られる。

続く議論の中で、建築の可能性と限界について述べられた。磯谷氏からは建築の強みとしては「大きさ」が挙げられ、上手く行けば、まちを作る事もできる職業でありながら、弱みは「クライアント」を必要とするということだと付け加えた。“受注”や“サービス業”ではなく、夢をみせるような作りかたができないか、さらに客がいなくても作るか、と自分を戒めるという。

それに対し、服部氏は、建築は芸術の中で唯一クライアントがいて、ある種のコラボレーションだと述べ、プロジェクトの成果はクライアントとの関係をどれだけ創造的に捉えられるかに尽きるという。

両者のコメントは美術家とキュレーターという立場の違いから発せられたと思うが、表裏一体のものだ。

質疑の時間に私からも、手掛けたプロジェクトについて、建築で言う耐用年数や責任など「想定」のようなものはあるか、と問うてみた。磯谷氏は、特に設定はしていないし、ある意味で失敗できることが建築と違ったメリットとしてあげられると答えた。そして、想定外を歓迎し、期待を裏切ることで新たな認識を生む事も価値のひとつと述べた。

服部氏は、見え方はひょんなことで変わってしまうという。自身の9.11時の留学経験のことだろう。さらに残らないことによる価値、ものとして残らない強さがあるといい、パフォーマンスとは本来そういうものだという現在への眼差しが語られた。

建築的思考とはなんだろうか。

具象と抽象、安定と異化、クライアントと作家、美術家とキュレーター、想定と想定外など、様々に相対する項目をたよりに議論が展開したが、その往復によって物事や状況をどこまで遡れるかという態度こそ、今回私が見出した建築的思考そのものであるような気がしてくる。

建築的思考を実験する

私が、今回の連続シンポジウム「建築的思考から」に期待するのは、イントロで書いたようなアーキテクチャの設計である。「多角的に議論する実験的なシンポジウム」を目指すとするならば、スライドショー形式のイベントで完結するのではなく、例えば、各回で取り出された建築的思考をイベント自体にフィードバックしたり、議論が連続的に構築されていったりと、設計が展開してもいいかもしれない。

このイベント自体が、建築的思考を用いた実験の場になることを期待する。

1986年東京都生まれ。建築家、ツバメアーキテクツ代表取締役。東京工業大学大学院博士課程。東京理科大学非常勤講師。主な作品「阿蘇草原情報館(2015)」、「荻窪家族プロジェクト(2014)」

http://tbma.jp