第2回

身体・舞台へ

2016.01.29

「ken-tic 建築的思考」の第一回「アート・キュレーションへ」では、建築的思考のひとつとして、“細分化と統合を繰り返す”というキーワードが挙げられました。このシンポジウム自体の主旨も、毎回のシンポジウムでゲストの皆さんから、「建築的思考とは何か」の断片となるヒントを獲得し、回を積み重ねていくことでそれらを統合しながら、「建築的思考」の全体像を描くことができればと考えています。

第二回のテーマは、「身体・舞台へ」です。身体・舞台を共通項に仕事を展開されている御二方をゲストにお呼びしています。一人目は、田尾下哲さんです。田尾下さんは、東京大学工学部で建築を学ばれた後、同大学院学際情報学府の修士課程と博士課程を経て、その後はオペラを中心に、様々な演出の仕事をされています。二人目は、新居幸治さんです。新居さんは、多摩美術大学の建築学科を卒業された後、アントワープ王立芸術アカデミーでファッションを学び、その後は衣食住の関連性を考えながらファッションデザインの仕事をされています。

KEYWORD

- 単位を分割して、結合と分離を繰り返す。

- 物質の循環、時間の流れを一瞬固定化して把握する。

- 衣食住の境界を分けずに、全体性を捉える。

- モノと身体を分けずに、モノと身体を媒介する動作へ着目する。

- 音楽を視覚化し、身体の動作に翻訳する。

- 他者性を織り込む。

- ある分野から別の分野へ翻訳をする回路であるノーテーションの活用。

- 専門家が集まっただけの学際とは違う何か。

- 象徴や記号をコントロールする。

- さまざまな関係性の中に潜むストラクチャーを抽出する。

80

GUEST PROFILE

1972年兵庫生まれ、横浜育ち。慶應義塾大学理工学部計測工学科中退。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院学際情報学府修士課程修了、同博士課程単位取得退学。第20回五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。西洋演劇、演出をミヒャエル・ハンペに学び、2000年から演出家としての活動を開始。2009年、『カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師』の共同演出/振付でヨーロッパデビュー。近年の演出に、オペラ『金閣寺』、芝居では平幹二朗主演『王女メディア』、オリジナル戯曲『プライヴェート・リハーサル』などがある。今後は『プリパラ』、『三銃士』、『後宮からの逃走』などが控えている。

Photo: 平岩亨

1975年東京生まれ。デザイナー。1999年、多摩美術大学建築科卒業、JIA東京都学生卒業設計コンクール銀賞受賞。2006年、アントワープ王立芸術アカデミーファッション科卒業。アントワープモードミュージアムギャラリー、金沢21世紀美術館デザインギャラリーにて個展「Last Supper」を開催。帰国後、2007年に妻の洋子と共にファッションブランド「エタブルオブメニーオーダーズ」を立ち上げ、熱海を拠点に活動を始める。熱海の文化財建築・起雲閣や芸妓見番でファッションショーを開催。2012年、「Future Beauty 日本ファッションの未来性」展(東京都現代美術館)参加。2013年、アントワープ王立芸術アカデミーファッション科創立50周年企画展「HAPPY BIRTHDAY DEAR ACADEMIE」(MoMu・アントワープ)参加、「A Queen Within」(World Chess Hall of Fame・ミズーリ)参加。2014年、ダンスカンパニー・Noismの作品「カルメン」の舞台衣装を担当。衣・食・住の関連性への興味を独自の思考と感性で追究し、ファッションだけでなくインスタレーションなどでも表現している。

www.eatableofmanyorders.com

はじめに

南後 「ken-tic 建築的思考」の第一回「アート・キュレーションへ」では、建築的思考のひとつとして、“細分化と統合を繰り返す”というキーワードが挙げられました。このシンポジウム自体の主旨も、毎回のシンポジウムでゲストの皆さんから、「建築的思考とは何か」の断片となるヒントを獲得し、回を積み重ねていくことでそれらを統合しながら、「建築的思考」の全体像を描くことができればと考えています。

第二回のテーマは、「身体・舞台へ」です。身体・舞台を共通項に仕事を展開されている御二方をゲストにお呼びしています。一人目は、田尾下哲さんです。田尾下さんは、東京大学工学部で建築を学ばれた後、同大学院学際情報学府の修士課程と博士課程を経て、その後はオペラを中心に、様々な演出の仕事をされています。二人目は、新居幸治さんです。新居さんは、多摩美術大学の建築学科を卒業された後、アントワープ王立芸術アカデミーでファッションを学び、その後は衣食住の関連性を考えながらファッションデザインの仕事をされています。

PRESENTATION

田尾下 哲

Tetsu TAOSHITA

新居 幸治

Koji ARAI

オペラ『蝶々夫人』(2013年) 撮影:中川幸作

私は舞台の仕事をしています。そもそも建築に進む前から舞台美術をやることを志向していました。では、なぜ建築を学んだかといえば、舞台美術をやる人々をヨーロッパなども含めて概観しますと、結構な割合で建築を学んでいる方が多かったからです。建築学科に入った1996年当時は、スケッチや図面を、コンピューターではなく体を動かして手描きをするのですが、やはり体を動かすということは線を描くにしても何にしてもすごく大切なことだなと思いました。舞台を専門にしている今でも、同じことを思っています。舞台をつくるときにも、まずは身近なものでできないかなと考えます。例えば、猪熊源一郎さんは、御飯を食べているときに、箸置きと袋と箸を使ってオブジェを作るんです。そして「僕の作品はこんなものから出来るんだよ」と言うのです。そのように、日常にあるもののすべて、どんなものでも使ってでも作品をつくる意識は、建築に進む前から教わっていました。

建築学科に入ってから、舞台の仕事が忙しくて、あまり建築に打ち込めていない時期がありました。そんなとき、ある課題で幼稚園の設計が出題されました。自分なりに設計をして、グラフィカルでカッコいいと思ったものを持っていきました。当時の担当の先生はキャサリン・フィンドレイさんでしたが、彼女がそれを見たときに「君はちゃんと敷地に行って、これを設計したのか?」と尋ねてきました。さらに、「敷地にも行かず、幼稚園生の目線に立ったらどう見えるのかも考えられなくて、設計なんかできるわけがない」と叱られたのです。これにはガーンとショックをうけました(笑)。使う人の目線に立って空間を考えることを、すごく考えさせられた機会でした。キャサリン先生のその教えは今でもとても大事に感じています。ですから、舞台の仕事を東京ではない地域で行うときも、必ず現地に行きます。舞台空間を見るだけでなく、駅から会場までの道を歩いたりして、そこに来る人達と同じ体験をするよう心がけています。これは建築の中で学んだ非常に大きなことでした。

オペラは西洋の演劇なので日本とはまったく違うものです。私の師匠はミヒャエル・ハンペというドイツ人ですが、彼に「アジア人である君が西洋演劇を専門にするということは、ものすごくハンディキャップがある」と言われました。それは、文化、宗教、言語などの諸々のハンディキャップです。それでも本気で職業にしたいという私に、「そらならばまず、何語でも良いからシェイクスピアとギリシャ悲劇を全て読みなさい」と言われました。いわく、世の中のすべての物語はシェイクスピアとギリシャ悲劇に集約される。物語の源泉はそこにある、ということでした。

別の機会に、フランス人の先生から身体言語で西洋の所作を学んでいたとき、教会に連れていかれたんです。中にはお祈りに来ている人達がちらほらいて、そこに漂う非常に荘厳な雰囲気、そして建築空間に感動しました。そのとき、先生が「そこでお祈りしているおじいさんと君は、今まさに同じ時に同じ空間で同じものを見ているが、両者には大きく違いがある。それが何かわかるか?」と質問したのです。当時の僕には質問の意図がわかりませんでした。先生は、「例えばステンドグラスのことを考えればわかる。君はステンドグラスを見たとき、それが図形的に、あるいは色彩的に美しい芸術として感動したのかもしれないが、ステンドグラスはもともと文字の読めない信者に対して聖書の物語を伝えるために描かれたものだ。あのおじいさんはステンドグラスを見て、聖書の一節を頭に描いているのだ。だから、君があくまで芸術として美しいと感じた感動と、彼が今覚えている感動は違うものだ」と。つまり、同じものを見ていても、内面に生じている感動には違うものがあることを教わったのです。

最近、『金閣寺』というオペラの演出をする機会がありました。私が空間をつくるときには、空間の重心について考えます。例えば、この『金閣寺』では、背景に据えてある金閣寺が客席に正対してないのです。つまり、金閣寺は観客からは少し斜めで、ずれているのですが、この重心によって全体の空間の中で右側の方から流れが生まれてくるような効果をつくっています。こういった考え方は、建築を勉強していた頃から考えていたことです。

オペラ『金閣寺』(2015年) 撮影:青柳聡

しかし、舞台空間の設計と建築空間の設計とでは空間に関して異なる考え方があります。それは、舞台は重力から解放されて設計できるということです。建築物だったら何十年という長い期間を構造的にもたせなければいけませんが、舞台というのは場合によっては一週間もってしまいさえすれば良いわけです。また、物語を2時間で表現しなければいけませんから、舞台をどう変化させていくかということにも焦点があてられます。空中から吊るような表現もします。演劇における空間の変え方としては、重力に逆らうことが非常に有効なのです。これは通常の建築物ではありえないことですが、私は移りゆく空間をデザインしていると言えます。

また、大学で学んだ事の学術的な姿勢としては、オリジナルのリソースを知るということがあります。例えば、片膝をつく演出を舞台でやります。多くの場合、左を向いて膝をつく時は、左膝をつけと言います。ですが、ナイトの称号を得るとき、敬うべき人を相手にしたとき、あるいは女性を前にしたときに、必ず右膝をつきます。右膝をつくというのは心臓が左にあることと関係しています。心臓を差し出すこと、つまり左胸を少しでも前に差し出す姿勢が、右足を引く、つまり右膝をついた状態になります。それはまた、刀との関係でもあります。左膝をついていると、いつでも刀を抜ける状態、つまり臨戦状態です。しかし右膝をついた状態は、一歩引き下がった(刀をすぐには抜きにくい)姿勢であり、服従の姿勢のひとつでもあります。このようなことは、中途半端な知識や、映像を見て形を真似るだけでは右膝をつくのも左膝をつくのも同じだと考えてしまいます。つまり、物事の本来の意味を知らないと一生理解できないことがあるのです。

日常的に過ごしているなかで知らないことを学ぶ姿勢は、大学にいたことが大きく作用しています。現場で実際に見て学びましょうという趣旨のことを言われることも少なくないですが、きちんとその理論や原則を知ってから実践するということが大切だと思います。それは大学の学びの姿勢の中で、現在の職業にもいきていることです。

今回、自分のこれまでの活動を振り返ってみて、自分なりに建築的思考というものが、いかなるものなのかと考えてみました。自分は多摩美術大学で勉強したのですが、どちらかと言えば葛藤しつつ勉強していました。振り返ってみると、一番影響を受けたのがジョン・ケージの作品です。庭というのは、通常座って横から見るものですよね。けれど、ジョン・ケージは上から見たドローイングを音楽に落とし込んでいき、それを譜面にしたのです。空間から音に落とし込むことをするわけです。ノーテーションという言葉になるのでしょうか、建築とは言えないかもしれませんが、このケージのやったことのように、空間がどう変化するかということに、自分が凄く影響されたと思います。

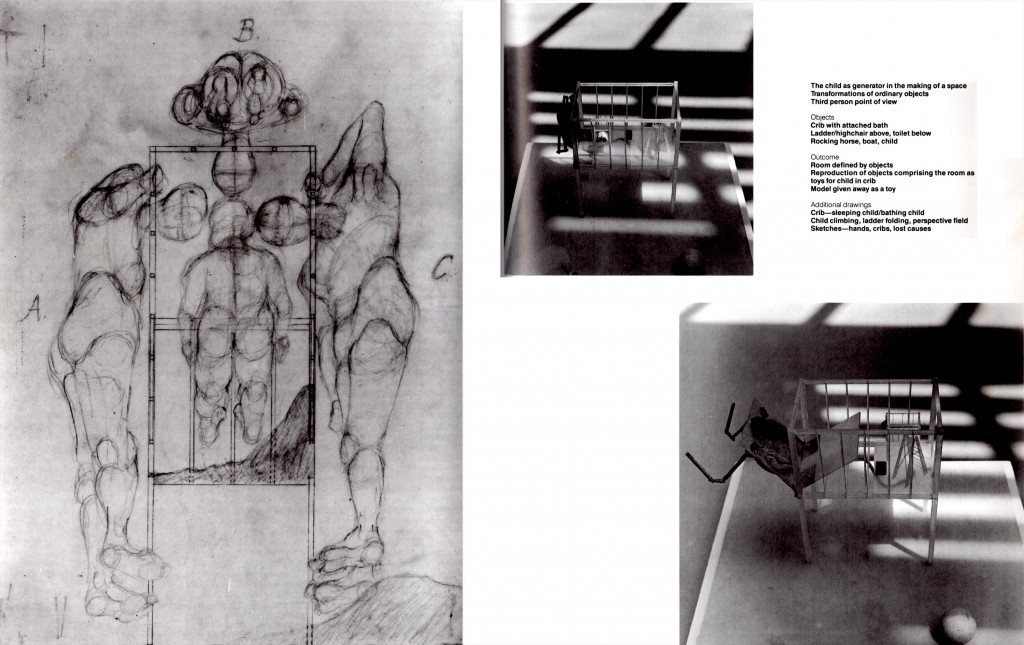

これはクーパーユニオンで建築学部長を務めたジョン・ヘイダックの作品集ですが、この中で面白いのが、例えばこれは赤ん坊のゆりかごのようにも見える、何か大きいものを作って身体に向き合っています。

ジョン・ヘイダック『EDUCATION OF AN ARCHITECT: クーパー・ユニオンの建築教育』 より、「ORPHANGE」 pp.194-199

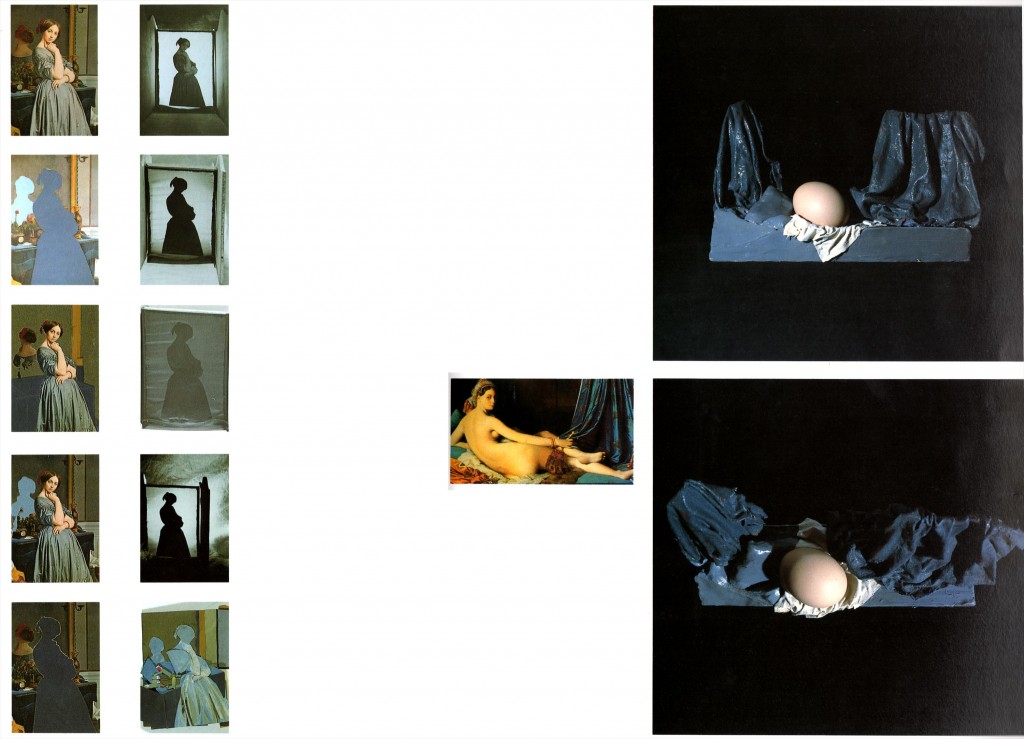

ジョン・ヘイダック『EDUCATION OF AN ARCHITECT: クーパー・ユニオンの建築教育』 より、「MADAME D’HAUSSONVILLE」 pp.334-335

このように、人間の身体そのものを構築的に見ることに惹かれました。これは歯ですね(笑)。歯のはしごを模型にしています。当時は、こうやって見ると、人間の身体もじゅうぶん建築だということを感じていました。

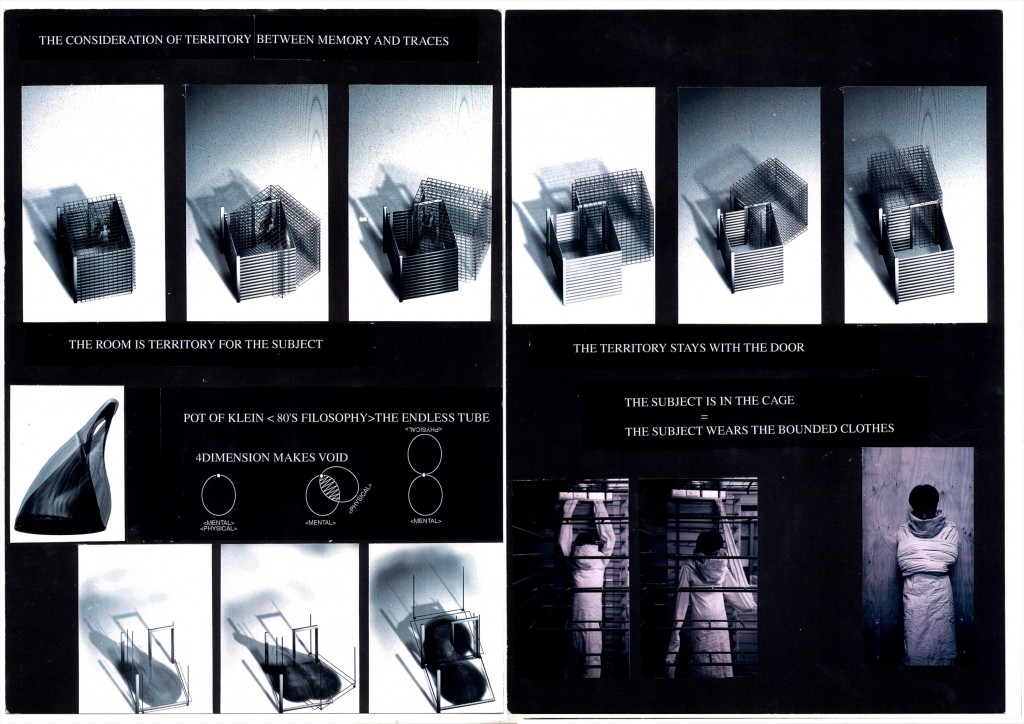

これは建築を学んでいた頃の作品です。扉を空けるという行為に洋服を着るという動作を重ねてみました。こちらが模型ですが、扉を開けたときに更に扉の内側が壊れて、そこに付いている服になるものを着るというようなアイデアです。この作品で何がしたかったのかというと、敷地を考えずに建築を考えたときに、自分の心、精神的なものも、ひとつの部屋として捉えられる。そして、そこから出る行為をどうしたらできるかといったことを考えていました。具体的に説明すると、開ける方の扉に格子でできた部屋が付いていて、結局その格子から出られないのです。この扉の移動をコンピューターで描いてみたのがこれで、扉があいていく角度によって空間がどうなっていくかという変化の痕跡が見えます。。

建築を学んでいた頃の作品

こういう感じで動いていくのですが、格子が動くと上の方に隙間ができるので泥棒が入ってくるという設定です(笑)。自分の精神的空間を捉えた模型に入ってきた泥棒は、その入ってきた扉に対して蓋をしてしまうんです。それで、これは蓋をしてしまうと扉に閉じ込められてしまうという光景です。その閉じ込められた場所から出て行くとなったときに、更に扉を破壊して違う場所に出て行きます。空間のボーダーとボーダーレスをイメージしていて、身体的な行為そのものがテーマでした。

この作品もきっかけとなってファッションに興味をもち、ファッションを学ぶためにベルギーに留学しました。これはその時の卒業制作で、衣食住をテーマにしています。とくに食にフォーカスして、座るという動作を形にできないかと考えました。例えば、これはスーツケースが椅子となっているものだったりします。

アントワープ王立美術アカデミーファッション科卒業制作

現在は、エタブルオブメニーオーダーズというブランドを立ち上げて、今年で八年目くらいです。衣食住というテーマは自分の中で常に考えていて、エタブルは衣食住の衣と食を繋げられないかということをコンセプトにしています。例えば、コットンをテーマにした時期がありました。コットンについて調べると、昔のヨーロッパの人は実はコットンをよく知らなかったということがわかりました。なぜなら、コットンはある時期まで主に南半球にしかなかったからです。

それで初めてコットンを目にした人は、この絵みたいに羊が群がったような木があると思っていたようです。

昔の人がイメージした、コットンの木。木に羊が群がって生えていると考えられていた。

洋服でその状況を表現するために、生地から毛が生えている状態なんかを、こんなふうにしてみました。

エタブルオブメニーオーダーズ 2014AWコレクションより

コットンがもつ食べられる要素はなにかというと、種から採れるオイルです。それはポテトチップスの油に使われていたり、シーチキンの油に使われていたり、わりと日常的に消費しているのです。その食べられる要素を用いて、ひとつのインスタレーションを考えました。これはガラスでコットンの木の模型を作って、上の方に少し油が入っていて、それが一カ所に落ちていくという模型です。そこで、下の油にパンをつけて食べるといった行為をデザインしました。

エタブルオブメニーオーダーズ 2014AWコレクション インスタレーション風景

最近は、お茶をテーマにしました。これはわかりやすく建築的かもしれませんが、棚や椅子にできるスーツケースです。畳が貼られているスーツケースを作って、それを開いて組み立てていく動きをデザインしました。お茶を沸かしながら座れる椅子になったり、茶器を設える棚のようになったりします。実際にお茶から洋服を考えると、お茶で布繊維を染色できるなど、技術的に面白いこともありますが、それだけじゃなくて、お茶というモチーフ自体が、文化的にヨーロッパやアジアとの繋がりのなかで考えていくこともできる。その点もすごく面白いと思っています。

エタブルオブメニーオーダーズ 2016SSコレクションより

ほかにも、過去のコレクション(2013SS)では、宮沢賢治の『ポラーノの広場』という作品をテーマにしたこともあります。ここではアーチを題材として、モノを作ったりもしました。

このような姿勢で、洋服の仕事と向き合っています。洋服を通して建築的要素がどのように見いだせたか、明確には表現できていない部分もありますが、この後の議論を楽しみにしています。

田尾下 哲のプレゼンテーションへ

新居 幸治のプレゼンテーションへ

TALK SESSION

時間のデザイン、時間の表現

川添 今日いらっしゃっているお二人には、事前に少しお話を伺ったのですが、非常に面白く、今日を楽しみにしていました。

まずは田尾下さんについてですが、興味を惹かれたことのひとつに、敷地の話がありました。建築は、基本的には再現性の無さを価値だと考える分野だと思います。けれど、演劇は同じ演目が何回も繰り返されていきますよね。特にオペラなどは音楽が付いているものは、同じ時間の長さで再現されます。しかし現在は、演劇の上演の手法そのものが変わってきたというのか、例えば観客の反応から劇が再構築されることもありますよね。

ほかに、建築とのなによりの違いとして、演劇の時間は例えば1時間や2時間の中で展開することが挙げられます。建築も設計するときに時間について50年後や100年後という先を考えることがあります。けれど、舞台は1時間や2時間というなかでの、時間の流れそのものをデザインしているように思います。

田尾下 私たち演出家の仕事とは何かと問われれば、物語を解釈して物語ることだと思っています。物語を2時間なら2時間で伝えて、お客様に提供するということです。

この点で、時間については、ものすごく考えます。例えば、『金閣寺』であれば、一人の青年僧が金閣寺を燃やしたということで有名な話ですけれど、ではあれの空間をデザインするときに(歴史的な)空間をどう描くかが問題となるわけです。

まず、オペラは楽譜から全ての解釈、表現の源を見いだします。なので、私たちは楽譜を細かく読んでいきます。それは、何故こういう音楽が描かれているのかの意味を読み取るためです。そして、『金閣寺』のオペラの歌詞も見ます。そうやって物語を分析していく訳です。とくに、金閣寺を燃やすということの、時間的かつ歴史的な意味をとても大切にしました。金閣寺は国宝ではないにせよ、いわゆる国を代表する建物です。そういう存在の建物が燃やされた事件なわけです。

天災であったり、戦争であったり、どんなものにも負けずに建ち続けた金閣寺というものが、たった1人の青年僧のマッチ1本によって、その歴史ごと燃えてしまう。そのことが物語の一番言いたいことだなと。それは、言葉で説明すれば理解されることです。しかし、舞台上で、この長い歴史がたった1本のマッチで燃やされたことをどう表現しようか考えたのです。

そこで、舞台上の金閣寺を1ミリも動かさない、ということを考えました。実際に金閣寺のセットを割ったり沈めたりする事はできますが、常に舞台上に金閣寺があり続ける事で、戦争のシーンをあえて別空間にある金閣寺の目の前で行ったり、嵐が起きたりといった諸々のことを全部その金閣寺にぶつけたのです。そのことによって、金閣寺が550年間の間、様々な困難にも壊れずに立ち続けたことを示し、最後に金閣寺がマッチ1本で燃やされたことが表現できると思ったのです。

『金閣寺』というオペラは、ニューヨークやドイツのベルリン、日本でもやられたことがあるのですが、このような金閣寺を舞台上に作った演出は一度もありませんでした。

南後 2015年の12月にオペラ『金閣寺』を拝見させていただきました。金閣寺をあえて不動のままにすることによって、モニュメンタルな建築の象徴性と、生々流転する物語のコントラストが際立つ表現になっていると感じました。その一方で、田尾下さんの演出では、演劇の舞台の額縁であるプロセニアム・アーチが可動装置になっている点も印象的です。額縁が多層になっていたり、単位をいくつかに分割したりして、音楽と連動しながら結合と分離が繰り返されるような演出もあります。そもそもオペラは空間と時間を同時に表現、経験できるものですが、可動装置になっている舞台の額縁については、どのようにお考えですか。

映像的な舞台

田尾下 私が演出する舞台は額縁型な劇場で上演することが多いこともあり、額縁が切り取る空間は、すごく意識しています。我々は100年前も現在も同じオペラ作品でしたら、2時間なら2時間で上演しています。つまり、基本的に音楽以外は変わらないわけです。しかし、現代の観客を考えたときに、我々は映像表現に慣れていますから、ファインダーのアングルをどんどん変えていく映像的な表現を舞台上でするといった展開が求められるという一面があります。ですから、演出家の今日における評価としては、解釈が素晴らしいとか、舞台美術やデザインが素晴らしいということはもちろんありますが、演出家に一番求められていることは、実は映画的な、映像的な切り取り方、スピーディな展開なのです。

『金閣寺』の場合は、襖をどんどん動かすことによって空間を変えていく。その襖を閉じることによってカメラをインしていくような、クロースアップしていくような効果を狙いました。ほかにも、赤い格子が動くことによってカメラをパンするといった表現も目指しました。

たぶんそれは、私の演出の特徴であると思いますし、現にそれを指して建築的であると言われることもあります。ですが、そこには空間が生み出す効果を活用し、映像的な表現をするという理由もあります。

南後 時代によって、私たちの身体を取り巻く時間感覚やリズムは変化していますよね。例えば、テレビを通して情報を受容していた時代と、インターネットやスマホによっても情報を受容している現在では、時間感覚が変わっています。映像的な表現の話は、オペラはオペラで、原作となる古典は変わらないんだけど、それをいま2016年に演出する際、観客の身体の時間感覚の変化を考慮すれば違う表現になるはずで、その点を考慮するのも演出のうちに含まれるんですね。

ジャンルを超えた「全体性」の捉え方

川添 新居さんには、建築の学生をされていらした頃から現在まで、プロジェクトのご紹介をしていただき、とてもユニークなアプローチに感動しました。テーマである衣食住というのは、もしかしたら建築学生の頃からのお考えだったのかもしれませんね。新居さんの思想については、ジャンルの垣根がないことが特徴だと思います。とくに、コットンの話とかお茶の話というのは我々の分野からも理解しやすいですし、共感しました。ある生産者や消費者があって、そこを流れていく物がある。

建築の基本的な役割のひとつに物質循環を固定化することがあります。例えば、ある場所にコンクリートを固めるとか、ある場所に木を持っていって立てる、そこで固定化することは建築的です。もしかしたら、時間や物質が流れているなかで、一瞬固定化するところに建築があるのかもしれません。新居さんの洋服や身体についての話は、もしかしたらその物質循環を止める、または物質循環の中にそのまま自分の存在を委ねているようなことなのかなと思います。

南後 物質の循環、時間の流れを暫定的に固定化する装置として建築を捉える建築的思考が、新居さんのファッションの創作にも共通して見出せるのではないかという話ですね。川添さんから、ファッションと建築、演劇、あるいは衣食住に関するジャンルの垣根がボーダーレスでフラットであるという指摘がありましたが、新居さんは、ジャンルの境界線についてはどのように捉えていますか。

新居 僕は、普段から衣食住を考えているのですが、衣食住って衣と食と住を別に考えないで、おそらくひとつで考えないと難しいと思っています。現代社会で、そういう生活をすることはほぼ無理だと思いますが、例えば昔の農家の人たちが、羊が1匹いたとして、その外側の毛を刈ってセーターを編んで、乳を搾り牛乳を作って、そしていつかは殺して外側を皮にして、肉は食べる。さらに面白いのは、胃の中に酵素があるのですが、その酵素を使うことでチーズを発酵させたり、また腸を綺麗にして、ソーセージを作ったり。昔の人は、そうやって全部使う所がすごいと感じます。しまいには、腸に血を詰めて血詰めソーセージを食べたりもしていて(笑)。そういう意味では自分が衣と食を洋服に繋げているのは、切っても切れないことだと感じています。

南後 それは、衣食住を貫く身体の「全体性」に関心があるということでしょうか。細分化や専門分化が進んだ近代に対し、昔の人はすごかったというのは、衣食住の境界にこだわらないことを指していて、新居さんの関心は全体性にあるのではないかと思ったのですが。

新居 さきほどのプレゼンテーションではお見せできなかったのですが、僕はキーワードとして「動作」というものを考えているのです。というのも、例えば、皆さんはペットボトルと水とを別々に認識すると思いますが、「飲む」という動作があることで、ペットボトルの水を飲むことの全体性が発見できます。衣食住の繋がりを表現できるのは、その「動作」ではないかなと思っています。

南後 なるほど。例えば新居さんのアントワープでの卒業制作である『ラストサパー』は、物やオブジェとしての「椅子」をデザインしているわけではなくて、「座る」という動作をどうデザインするのかがテーマになっていると言えますね。

社会学や現象学では、「つくる」というよりは「使う」こと、つまり、モノをどう経験するのかに関心を向けることが多いです。モノと身体を分けて考えるならば、モノのあり方が身体を規定するというベクトルと、身体がモノのあり方を書き替えるベクトルがあります。

しかし、新居さんの場合、モノと身体を分けるのではなく、モノと身体の媒介項として「動作」に着目している。その「動作」がどう形に表れるのか、それを記述する上でのツールのひとつが、前半のプレゼンで触れられた「ノーテーション」ではないかと思います。

そのことに関連して、新居さんは、ジョン・ケージやクーパーユニオンの作品集の話もされていました。ジョン・ケージの場合であれば、龍安寺の空間を音に変換する。クーパーユニオンの作品集の場合であれば、人間の身体を卵に置き換えたり、歯を橋に置き換えたりする。「翻訳」すると言い換えてもよいかもしれません。建築では、図面を描いたり、模型に置き換えたり、様々なメディアを横断して「翻訳」していくことをします。このような思考の展開の仕方は、「建築的思考」のひとつと言えると思います。新居さんも、その訓練を大学時代からやっていたのではないでしょうか。

また「身体」が繰り返しキーワードとして挙っていますが、新居さんの卒業設計は衝撃的でした。まさに「動作」が空間化されて形に表われていて、先ほどの衣食住の話のように、身体とインテリアと建築のジャンルの境界を越境しているようにも見えました。

「身体」と「翻訳」の話は、田尾下さんのお仕事にも関係してきますね。というのも、オペラでは、楽譜や音楽を、どう役者の身体の振る舞いに「翻訳」するかが問われるからです。オペラ歌手が発する生声は、身体を楽器として扱う行為のようにも映るのですが、オペラ歌手の身体性についてはいかがですか。

「作品」を役者の身体に「翻訳」すること

田尾下 オペラの身体性で特殊な点としては、2000人のお客さんに劇場で生声を聞かせるということです。生で歌うというのは凄くアスリート的なことで、オペラ歌手の身体は、まずその生声で大きな空間に響かせると言う特殊な訓練を受けているんです。おそらく、オペラに慣れてない方が、急にオペラ歌手が歌いだすのを聞いたら本当に大きな声なので、相当驚かれると思います。そういう非日常的な行為を、つまり2000席の劇場に響かせる声を演技指導することはとても難しい。彼らにとっても、それだけ非日常的な体を使っているわけですから、ナチュラルに演技をするのが難しいのです。

しかし、昔は高い声を出すことができるだけで、ある程度許された時代だったのですが、現代は愛していると伝える場面なら、愛している表情、表現をしないと演劇として満足できないお客様が増えてきました。それは、やはりメディアの変化、先ほど言ったテレビや映画とも関係があるかなという風に思います。

例えば、今私は演出家として、『プリパラ』という小学生の女の子に人気のあるアニメの舞台化の仕事をやっています。原作がアニメですから、アニメの中では手に持っているマイクが一瞬にして消えて、次のカットではまた戻っているという表現が平気でできますが、舞台ではできません。ですから、アニメではできる表現を舞台ではどう表現するかということと常に戦っています。では、結局何が我々にできるかといえば、それは、お客様の想像力を借りることであり、それが舞台の表現だと思います。つまりリアルなことばかりを求めると、映像には敵わないんです。アニメが原作の仕事では、これは舞台化できないと簡単に言われてしまいますが、アニメを忠実に舞台化することは出来ないかもしれませんが、舞台だからこその観客の想像力を借りる表現で、映像では出来ないライブの表現をすることが出来ると私は信じています。

南後 「翻訳」の方に関して、音楽を視覚化することについてはいかがですか。

田尾下 音楽を視覚化するということに関しては、先生から演出家として二つのことをやりなさいと言われています。ひとつは、台本や楽譜を探偵のように読みなさいということです。なぜ、作家はこのような言葉を使ったか、作曲家はなぜこのような楽器を使ったか、ということを探偵のように考えなさいと言われました。

もうひとつは、台本、楽譜というものを視覚化しなさいということです。翻訳ともいえますね。では、実際に我々が音楽を身体の動作に翻訳するときはどうするか。これは私が実践していることですが、音楽より先に、舞台上で何か事を起こすようにしています。例えば、ショックな音がバーンと鳴るとする。そして、必ずそれにふさわしいショッキングな出来事を体に引き起こします。それを、音が鳴る一瞬前に起こします。バーンと鳴ってから体が動いてしまっては遅いのです。あくまでも体が何かショックを受けている状態でバーンと鳴ることによって、まるで300年前の作曲家が描いた音楽が、我々のつくった芝居に対して作曲してくれたかのように錯覚する。そういうようにして、音楽を身体の動作に翻訳するということを心がけています。

川添 身体という話だと、先ほど控え室で、AKBの総選挙の時はキャスティングが大変だとお話しされていました。建築にも似たような話があります。世界には様々な素材がありますが、建築に使える材料って実はそんなに多くありません。だから、まったく新しい材料を使った建築は、そこまで多くないのです。

すると、身体は一人ひとり違うなかで、田尾下さんが読み込んだ音楽を具体化しようとしても、役者の身体は自分ではコントロールできません。つまり、田尾下さんがつくり上げる空間には他者性が存在しますよね。

そのことに関して、まずキャスティングのときに、どういうものを選んでいくのか。建築でいうと材料になりますね。それは100%の自分の主観ではコントロールできないものです。また、それらを組み合わせていくことで世界を構築すると思うのですが、それをどうつくり上げていくのでしょうか。

田尾下 キャスティングというのは、商業的なものだとチケットがどれだけ売れるかとか、社会的な知名度なんかが判断基準に含まれるんですね。なので、たとえばAKBの人たちを使うとなれば、役者としての技量以外に、一般に見に来るお客様がもっているアイドルのイメージとか、そういう部分を意識します。キャスティングするときに、演目が彼女達のために描かれたものでなかったとしても、普通の高校生でありながら凄いアイドルっていう役があったりするわけです。

オペラでいえば、先ほど申し上げましたように、歌うということがすごく大変なんです。ですから、声を出すことに苦労がない人、本当に寝転んでも、逆立ちしてでも歌える人は、演技に集中できるわけです。ですから、どうしても競争の激しい中で仕事をして来た外国人との仕事が多くなります。できる限り物語に必要な人をキャスティングするのが理想です。

一方で、やはり集客の問題や様々な政治的問題もあります。こういった他者はたしかに自分でコントロールできません。全力疾走をしながら高い音を出しなさいと言っても、できる人とできない人がいるわけです。それができる人をキャスティングするのが理想ですが、できない人ならば、じゃあ疾走しなくてもいいけれど、本当に全力疾走に負けないくらいの身体表現をやれるかどうか。疾走できないけれども表現できるか、どういう方向で表現できるか。それを一緒に考えるのが、演出家の仕事なのだともいえます。

現代のファッションがもつ、スピードと同時閲覧性

南後 2007年に国立新美術館で、1980年代以降の建築とファッションの共通性をテーマにした「スキン+ボーンズ展」という展覧会があり、僕も図録の翻訳などをしました。そこでは、例えば80年代後半の脱構築主義がどう建築やファッションで表現されたのか、畳むや織るといった技法が建築とファッションでどう適用されてきたのかなど、ファッションと建築の共通性が取り上げられていました。その他にも、建築では図面を描きますし、ファッションでは型紙を作ります。2次元の平面から3次元に変換する点はどちらにも共通しています。このように、建築とファッションの比較はこれまでも度々なされてきました。

新居さんは、大学で建築を学んだ後、ベルギーに留学をされてファッションを学ばれたわけですが、これまでの建築とファッションをめぐる話と、ご自身の捉え方についての考えを聞かせていただけますか。

新居 自分が若い頃も、建築とファッションがどう違うかという話はしていた気がしますが、現在は、ファッションにはスピードと量があると思っています。例えば、2015年春夏コレクションのシャネルのショーは、巨大な空港のセットをつくって、一か所ではなく、あらゆるところから同時に色んな人が出てくるんです。一人のモデルが順番に登場して、それを吟味するのではなくて、同時にいろいろなモデルを見る状況です。インターネットもありますし、何かすごい情報量が複雑に交差しているという感想をもちました。逆にいえばデザインのひとつ一つではもう勝負できないなという現状を感じたのです。そうやって一つひとつを丁寧に作っているものも面白いのですが、情報の発信力という点においては大手との格差を感じます。

つまり、ファッション業界では自分達みたいな人間がどうサバイヴしていくかを考えなければいけません。3Dプリンターがある時点で、物や形に特許はなくなると思います。でも、そういった中で、合板や集成材でなく、素材と向き合った職人が木を削る技術なんかにはまだ余地があります。デザインが、面白い造形とかだけでなく、それ以外で勝負するような部分を探さないといけない状況にあって、これからどこに行くんだろうと考えています。それぞれが、そういうことを意識して考えていかないと、このままでは滅茶苦茶なことが起きてしまいそうな気がしていて。そのなかで、自分は衣と食から新しい物の見方を考えていこうと思っています。

南後 最近はライブ配信の動画でファッションショーが公開されるようになっていますが、シャネルのファッションショーを見ていると、新居さんが言われたように、モデルが舞台のあちこちから同時多発的に現れて交差したり、ランウェイを歩くモデルだけでなく、観客の最前列に配された著名人も、パラレルワールド、あるいは同時並行的に、舞台上の役者兼モデルとして振る舞っています。観客は同時に複数の場面を見ることを要請されますし、観客によって見ている場面が違ってきます。このような複数の場面の「同時閲覧性」は、スマホやSNSの視聴の仕方と親和性があって、スマホの画面ひとつのなかでも同時に複数のアプリやウィンドウが立ち上がっているし、僕たちはさまざまなメディアを同時に使って情報を得ることに慣れています。

ファッションショーに話を戻せば、複数のシーンを同時に成立させる仕組みをどう構築するかに関心が向けられるようになっている。一人の人間の身体に対応した空間という次元とは異なり、ファッションショーや舞台の演出では同時に複数の身体を扱おうとする点が興味深いなと思うのです。

建築における他者性

川添 私も同じことが気になっていました。ファッションもそうですけど、誰かがつくっているということには、ある種のフィクションがあります。その気づきが広がっているという認識があるなかで、シャネルのファッションショーの話もそうですけど、それが一人の人間によってのみ作られているのではないということを、あえて表明することが多くなってきました。他者性そのものがあるモチーフになってきているという状況があるような気がします。

学生が教えてくれたんですが、建築写真を見ると、初期のモダニズムの頃はほとんど人が写っていません。けれど、ここ10年20年の住宅建築の本をみると、座っている人が多いんです。座っているということはそこにシーンがあるわけで、そのシーンそのものを建築の作品にしている。建築家もその座っているシーンを撮られるということが分かっているので、良い場所には造りつけの椅子やベンチがあって、そこで座っているという風景を建築写真にするのです。つまり、それが建築における他者性であるとおもいます。デザインする人とデザインされたモノの一対一の関係がもう限界に達していて、そこにどう他者性を織り込んでつくり上げるかが、もしかしたら次のフェーズになるかもしれないと思っています。

田尾下 川添さんの話ですごく面白いと思ったのは、舞台も割と近い状況なんです。昔の写真にはあまり役者が写っていません。けれど、今日では人も含めて空間である、という認識に変わってきています。たとえば何もない空間で人間だけでやるという演出もやっていて、予算や商業的な問題でもあるのですが、それはすごくチャレンジです。舞台の後ろにスフィンクスがあったらエジプトだとわかるのに、スフィンクスもなしでどうエジプトを表現するかという点を考えなければいけない。それが徐々に演出家の仕事になってきています。昔は何億円もかけてもの凄いものを作ってしまっていたんですよ。でも、現代の我々は同じことはできない。ではどうやるかと言ったら三角錐だけでエジプトを表現したりしないといけないわけです。

私にとっては、舞台上の出来事が、お客様に信じられるものであるということが大切です。映画では、たとえばティムバートンのチャーリーとチョコレート工場ですと、映像で同じ人を何人も増やしていたという演出があります。でも、その同じ人が何人もいる面白さって言うのは本当に同じ人じゃないと面白くないんです。舞台上ではただ同じ服を着ているだけの違う人が演じているんだなという風に見られてしまう可能性があります。

ノーテーションがもたらすもの

南後 複数の人を同時に扱う演出に関して、先ほどの『金閣寺』では、たとえば20人以上の僧侶が舞台装置とも連動しながら均整のとれた動きをしているシーンが印象的でした。神奈川県民ホールでは、田尾下さんが赤ペンで描いたスクリプトやノーテーションの展示があり、役者や舞台装置の配置および動きが書き込まれていたのを見て、それらのシーンはスクリプトやノーテーションによって生み出されているのだと合点がいきました。

オペラなど舞台の演出をされる方が、スクリプトやノーテーションを描くというのは一般的なことなのでしょうか、それとも建築を学ばれた田尾下さんならではのことなのでしょうか。

田尾下 スクリプトに関しては一般的ではありません。それには、舞台を作る時間がすごく関係しています。だいたい1ヶ月の稽古で芝居を作りますが、その場合には試行錯誤するような時間はあまりないんですね。頭の中でシミュレーションしますが、頭の中だけではどうしてもだめなので、記号的なノーテーション、スクリプトというものを作ってきました。僕がいろんな国の人といろんなディスカッションをしながら、また、自分で必要だと思ったスクリプトのシステムを考えて用いています。そして、紙の上とか模型とかで考えたものを書き記して、それをまず自分が稽古する前に考えて、実際に稽古場でやってみて修正するというようなことをやっています。

自分の中でアイデアとして面白いと思っても現実的には無理ということが実際には起きることがありますが、そういった試行錯誤の事前のシミュレーションを、紙の上でできるという意味でも、スクリプトはすごく重要だと思います。当然ながら、それでも、実際に稽古をしてみて成立しないアイデアを、他のアイデアに置き換えることはあるのですが。

複数の事象をつなげ、捉えるものとしての「動作」

南後 ここからは、ゲストのお二方にお互いのプレゼンを聞いてのコメントをお願いします。

新居 共通点は動作かなと思いましたが、でも舞台がまた別のジャンルなのでうまく言うのは難しいですね。少し前に、新潟で舞台衣装をつくる機会があったのですが、すごく大変で(笑)。Noismというカンパニーの作品『劇的舞踏カルメン』でした。向かっている方向を観察していたら、どんどんアミューズメント化していくんです。ダンサーだけでなく、俳優が入り、ダンサーも俳優も両方の要素が必要になるマルチなものになっていく。演出家は、最終目標はミュージカルにしたいということで、そうなると、舞台の装置なんかも多分もっと複雑化していくだろうし、舞台をつくりあげるということがどれだけエネルギーを要するかと驚きました(笑)。

南後 では、田尾下さんから新居さんへのコメントをお願いします。

田尾下 わたしは、新居さんの作品がめちゃくちゃ好きで面白く見ているんですけれども、とくにドアを開けた体がその服に入っていくという行為自体に着目したものが、衝撃的に面白いなと思って。ああいうことって、普通はそもそも想像できないと思うし、形にすることってまずないと思うんですけれども、あのように卒業制作やお仕事でも続けて表現されていることがすごいと思っています。

身体を包むものとして服というものがあって、衣食住ということについて考えておられますよね。でも、ただ必要だからという事だけではなく、新居さんは体の中への興味があると仰ってましたけど、食べ物とか絵とか気候とか、ドアを開けるという動作から服というものに変わっていくところ、もっといえばそれが椅子になっていくという一連の興味は、実は私のやりたいこととすごく近いところにあるのかなと思って見させていただきました。

新居 演劇に集中するのってすごく疲れることだと思うので、僕には必要なことなのかもしれないです。最近、障害者の学校の方とお話する機会があって、その人に、僕は発達性障害だと言われたんです。冗談かもしれませんが。彼自身も、そうらしくて。どういう病気かというと、彼の場合は、映画館に行けないって言うんですね。何かひとつの事に集中できないみたいです。そのときに冊子をいただいたのですが、そこに書いてあった「大人の発達性障害」というところの説明を読むと、例えばコンピューターを立ち上げたら、イラストレーターとワードとエクセルを全部立ち上げて、三つ同時にやってしまうような状況らしいんです。でも、それってテレビみながらiPhoneいじるのに似ているのかなとも思っていて。そういう人って増えているとも思うし。なので、自分が、複数のモノの間に動作を挟んでいくのは、そういう理由もあるのかなと思います(笑)。

南後 一個のことに集中することと複数のことを同時に並行することの比較は、「ken-tic 建築的思考から」がサブテーマにしている、ひとつのディシプリンを極める「専門性」と複数のディシプリンを横断していく「学際性」の比較の話にもつながります。

田尾下さんの場合、建築学科で学ばれた後、僕と同じ文理越境型の大学院である学際情報学府に進み、生態心理学のアフォーダンスに関する研究をされていましたよね。大学院での学際的な研究を振り返ってみていかがでしょうか。今の仕事に活かされているものがあるとすれば、それはどのような点でしょうか。

田尾下 どうして自分がアフォーダンスの生態心理学を研究したかといえば、人の考え方、人がどういう風に物を見るかを知りたかったことがあります。もうひとつの理由は、文理融合することの力を借りたいと思ったことです。観客が劇場に来る理由は、ある俳優さんのファンであるとか、作家さんのファンであるとかで、様々なんです。そういう人達がいらっしゃる中で、全員に100%の満足を生み出すというのは難しいのですが、それでもいろいろなモノの捉え方を知っておきたいなとは思うわけです。たとえばデュシャンの便器を見て、「単なる便器じゃないか」って思う人と、あれを現代アートの文脈で捉えられる人とでは、同じものを見ていても全然違うわけです。でも、あのデュシャンの便器を「便器ではなくてアートなんだ」と説明しなければならないとしたら、そこには、やはり然るべき提示の仕方があると思うんですよね。なので、舞台を観るのも、もちろん前知識や先入観がなくても楽しんでもらえたら最高なのですが、実際には観客の舞台表現へのリテラシーというものが少なからず関係してくると思います。

領域間を漂流し続ける「学際」の可能性

川添 「学際」というキーワードは、この会の主旨にも合う良い言葉ですが、今日でてきたノーテーションの話が深く関係してくるのではないでしょうか。ノーテーションとは、ある分野から別の分野へと翻訳をするための回路だと思います。

学際的な場というのは、元々はそれぞれの専門を持っていた人がやってきて議論をする場であり、その中で学生は専門のことを教えてもらいながら、違う専門の人と話すことで自分の立ち位置を相対化していきます。その次には、自分の専門分野を超えていくにはどうしよう、自分がやっていることを違う世界の人にどう伝えたらいいのか、どう翻訳したらいいのかを考え、ノーテーションの必要性に直面するはずです。

しかし、本来は、それぞれの専門家が集まって学際が生まれたわけですから、学際そのものが専門である、ということはあり得なかった。そして、そういう学際的取組みが10年、20年経ってきて、じゃあ次の世代はどうなっていくのかですよね。

そこで、新居さんが気になるんです。新居さんのつくってきたものが、服なのか椅子なのか。そもそもその議論をすることに意味はないはずです。あれは、お茶なのかスプーンなのかって線を引くための議論をしても、あの全体を捉えられません。新居さんのやっていることの全体は、何か新しい、それこそ分化してしまうと捉えられないものではないかと思います。専門家が集まっただけの学際とは違う何か、その予兆が見えているのではないでしょうか。だからこそ、新居さんの話はすごく面白い。でも、捉え方がわからないんです。

南後 川添さんに指摘していただいた「専門家が集まっただけの学際とは違う何か」は、まさに僕自身の問題意識にも通じます。情報学環・学際情報学府をはじめ、90年代から2000年代にかけて設立された学際的な研究・教育機関において、上の世代の教員の多くは、もともと文学部や工学部などの分野で、何らかのディシプリンを専門性として身につけた後、研究者として学際的な研究・教育機関に集まったわけです。上の世代と僕たちの世代は何が違うかというと、学生時代から「学際」が制度化された研究・教育機関で教育を受けてきたということです。そうすると、僕たちの世代が、上の世代とは異なる何を提示できるのかというのが、学際的な研究・教育機関の成果として問われることになります。

これまでの文理越境や異分野横断といえば、社会学なら社会学、ファッションならファッションという分野の内側から外側へどう出ていくのか、どう既存のディシプリンの枠組みを組み替えていくか、あるいはどう異分野同士を結びつけていくかいう発想をしてきました。でも、既存のジャンルの内側から外側へ出ていく発想とは異なる思考の進め方もあるかもしれない。内側から外側へという発想はジャンルの境界線が明確であることが前提となっているわけですが、まさに線を引くことが難しい、ジャンル間の境界線が不明瞭な領野もあるのではないか。未開拓の領野であればあるほど、そうなのではないか。その場合は、「漂流」しながら、手探りで進んでいくしかありません。既存のディシプリンに収まりきらない存在は、得体の知れない存在でもあり、ジャンル間の境界線や輪郭が明確でないところで考え続けることは、「漂流」し続けなければいけないということでもあります。図らずも今日、新居さんがプレゼンで紹介してくれたジョン・ヘイダックは、「漂流」について考え続けることをしていた人で、学際性は居場所が一定ではないというか、安住の場所がない。

もちろん、自分の軸となる専門性が重要でないというわけではありません。学際性には浅く広くかいつまんで終わってしまうという危険性があります。ですので、専門性と学際性の間を行ったり来たりしながら、その往還の中で新たな道筋を探っていくことが求められます。

今のところ、上の世代であればこうである、僕の同世代の人達はこうであるという個別の実践例の紹介はできるかもしれませんが、それらの事例の積み重ねの先に、何らかの一般化が可能であるのかは改めて検討する必要があると思います。

創作の方法論

質問者1 川添研究室の修士の伊藤と申します。お二人とも二重の物を扱っているという話があったと感じました。例えば、建築でいうと、前提となる敷地と出来上がった空間のどちらも考える、ということかと思います。そこで、お二人がこれから突き詰めていきたい方法論、模索してみたい方法論があれば、それがどんなものかをお聞きしたいです。たとえば、数年間一貫したテーマがあるかとか、その一貫したテーマをいろんな作品において実践するための、客観的で継続性のあるノーテーションのつくり方とかについて、お教えください。

田尾下 私にとっても、まだ確立されていない方法論ですが、音楽をヴィジュアル化する、見える形にするということは常に考えています。究極的には、たとえばモーツァルトであろうとワーグナーであろうと、どんな作曲家でも、我々が21世紀に作った芝居に合わせて、彼らが作曲してくれたかのように見せるのが目標です。つまり、楽譜に芝居を合わせたのではなく、私たちの芝居に作曲家が曲をつけたというような演出の仕方をしたい。それは、オーケストラが情景描写をしているように感じるとか、オーケストラがキャラクターの気持ちのエコーとして鳴っているとか…そういう風に感じていただけるような演出をしていきたいですね。

新居 自分の今やっている方法は、具体的に言えば、料理をするということです。例えばソーセージを作るとか、最近はスパゲティーを作る機械を持っているので、それで作るとか。そういうのはもちろん将来的にテーマにしたいというのがありますが、とにかく、その動作をしてみることが大事だと思います。本を読んで情報として知るだけではなく、経験することで刺激される、想像できることがある。ファッションの仕事はほとんどの人が外注するわけですけど、それを全部外注せずに、自分でやってみることも大事です。できなくても、やってみるとか。その経験を通して他の世界と繋がれる、そういうことが大事だと思います。

それぞれの表現と、記号・象徴の関係

質問者2 Sawada Hashimura studioの澤田と申します。建築ではモダニズムのときに、象徴や記号というものが装飾であり害悪と見做されて、排除されてしまいました。しかし、今日の田尾下さんのお話で、所作がどうしても象徴してしまう、あるいはコンテクストが背景を象徴してしまうというお話がありました。そういった象徴をどうコントロールされているか、あるいは古典の中ではどうしても象徴的な要素があったりすると思いますが、それについてどう考えていらっしゃるのかお聞きしたいです。

また、新居さんに関しては、逆に、所作が象徴するのではなく、所作自体を表現する、象徴するような作品を作られていると思いました。けれども、実は新居さんの作品の中でも、たとえば『ラストサパー』をテーマにされるなど、実は象徴というものが作品に使われていると感じます。

新居 先につくり方の話をさせていただきたいのですが、僕は最初にすごい量のリサーチをします。最初にたくさんの本を集めて、そこから図版だけをピックアップして全部ぶちまけたりするんです。すごく子供っぽいやり方ですけれど(笑)。その中から、興味が出た部分について本を読み出して、言語化したり、知識に蓄えたりしていきます。ですから、なんとなくですが、言葉そのものが持つ意味よりも、記号の持つ意味のほうが面白いと思っています。

田尾下 私の意見としては、象徴とか記号は既知のものなんです。ですから、舞台演出家という範疇で考えるときには、題材が異国の話や昔の話であるなら、象徴とか記号を使うことで、皆さんの想像力を借りるということをよく考えます。

先に述べましたオペラ『金閣寺』で言うと、戦後にアメリカ軍がきて日本人に体育座りを教えたという経緯があり、それを踏まえました。つまり、体育座りというのは人間が一番不自由な体勢のひとつなのですが、そのことを考えて、私は、第二次世界大戦前、1945年のシーンでは一切体育座りはさせませんでした。ですが、終戦後のシーンでは体の記号として何回か体育座りのシーンをやっています。実は2時間の舞台で髪型や衣装は一切変えていないのですが、戦後そういう教育を受けた体であると表現するために、体育座りをさせたのです。

こういったことについて、どこまでお客様が意識的に理解しているのかはわからないです。ただ、その時代なりのものを表現するために使っているということです。私は、物語の背景となる時代を表すような記号や象徴は、ひとつの表現だと思っています。

まとめ

南後 今日はゲストのお二人からいろいろな話が出ましたが、最後に「建築的思考から」というテーマに再び繋げながらコメントをさせていただきます。

新居さんからは、動作に関する話がありました。ある動作が存在することによって、身体とモノの間にこれまで気づかなかった関係性を見いだすことができると。また、音楽の歌詞とか言葉よりもメロディに惹かれるとおっしゃっていましたが、それは「ストラクチャー」に対する関心と言い換えられるかもしれません。

どういうことかというと、ファッションには衣服という外形の輪郭がありますが、身体の動作が介在することによって、輪郭と空間のあわいというか関係性はどんどん変化していきます。コレオグラフィもそうですが、新居さんが興味を惹かれているのは、身体の動作に通底するストラクチャーを抽出することにあるのではないかと思ったんです。

田尾下さんによる、音が鳴るより先に動きや事を起こす関係性の話や、舞台上の役者の振る舞いと舞台装置の関係性をスクリプトによって記述するという話も、それらの関係性の中に潜む「ストラクチャー」に目を向けて、それを積極的にデザインすることなのだと理解できます。お二方の話から、建築的思考のひとつとして、「ストラクチャー」の次元で物事を考えるというヒントを得ることができたように思います。

REVIEW

バックアップ、あるいは源泉としての「建築的思考」

建築を学びかつ建築以外の分野で活躍するゲストとの対話の中で「建築的思考」を探る今シンポジウムは第二回を迎え、「身体 舞台へ」をテーマにオペラ演出家の田尾下哲氏、ファッションをベースに活動するデザイナー新居幸治氏をゲストに迎え議論が繰り広げられた。

尺度の横断

田尾下氏は幼少期からの絵画の師である行木正義氏や猪熊弦一郎氏に創作における身体性の重要さや、日常的に身の回りにあるものを材料にブリコラージュでものをつくる知性を学び、建築学科時代には教官であったキャサリン・フィンドレイ氏から図面上だけではなく「敷地に実際に立ち、そこを使う人の視点を通して設計を考える」という態度を学んだという。

『蝶々夫人』の演出では日本建築の空間を梁や巨大な格子戸のみで表現し、それがシーンごとに動くことで動的な額縁/プロセニアムアーチとして舞台に空間的変化を与えていた。そのことについて氏は鑑賞者が舞台というものに見慣れてしまった現代において、動的な額縁を駆使することで視点のアングルを変えながら映画的につくることが求められているとし、身体は普遍的なものだが、時間感覚は時代によって変わっていくので、同じ古典作品でも、演出はその時代によって変わっていくべきだと主張する。

そして動的な『蝶々夫人』の舞台演出とは対照的に、黛敏郎によってドイツ語でオペラ化された『金閣寺』(三島由紀夫原作)の演出では、田尾下氏は金閣寺を舞台の中心に据え、それをあえて決して動かさないことで550年間存在し続けた金閣寺の永続性を表現し、それを燃やすという最後のクライマックスを際立たせていた。

南後氏が指摘したように建築的な思考のひとつとして、様々な尺度を横断しながら考えるということがあげられる。田尾下氏は作品の中で、空間的な尺度だけでなく時間の尺度を演出によって自在にコントロールしている。何百年というスケールの時間を数時間のオペラに縮尺して再現する様は、建築家が巨大建築を机上に模型で再現するのと共振するものがある。

連環する部分と全体

両者の作品は対照的である。田尾下氏はオペラという伝統な芸術形式に則っており、舞台という特性上創りだすものも極めて建築的な要素を多く含んでいるといってよい。対して新居氏の作は特定の分野でくくることができない。ファッションでもあり、家具でもあり、アートでもあるが、分野を特定した瞬間になにかがこぼれ落ちてしまう、そんな作品だ。

新居氏は作品の中でコットンをただ生地として使うだけではなく、その種から油を抽出しインスタレーションに使用したり、茶を服の染料として使用するなどひとつのマテリアルを衣と食を横断する形で使用したりする。その時、マテリアルは単なる原材料ではなく、それを媒介として衣、食、家具といった個別に扱われてきたものをひとつの世界観の中に引き込んでいく。川添氏は、「建築が物質を固定するものだとしたら、新居氏の作品は物質の循環の中に自分の存在を委ねている」と評する。

最終的な成果物として衣服やスーツケースなどに落とし込まれているが、それはひとつのコンセプトを元に創りあげられた世界観の一部であり、その世界観を構成する他の部分と連環している。「部分を作りこみながら同時にたちあがる世界(全体)をコントロールする」という点においては田尾下氏のオペラ作品にもいえることであり、それは建築にも共通する思考法であろう。そしてその創造の過程で、田尾下氏は古典を読み込み、新居氏はコンセプトに関連する事柄をリサーチすることで細部へとアプローチするという共通点は興味深い。

動作が意味してしまうもの / 動作を形にする

田尾下氏はオペラの師であるミヒャエル・ハンペ氏から、西洋演劇をやる上でアジア人であるという文化的ハンデを克服するために、すべての物語の源泉であるギリシャ悲劇とシェークスピアを徹底的に読みこむことを指導され、古典を演出する際にはその時代背景を調べ、原典にあたるなどしてコンテクストを完璧に把握することで、作品に向かい合う視点を獲得するという態度を学んだという。そして同じように所作や動作にも、それが知らずに意味しまうものやコンテクストがあるという。例えば女性に対して右膝をつくという所作には、騎士が刀を持ちながら敬意を表する際の所作が歴史的な背景としてあるし、男性と女性での襟の左右の違いは心臓の位置と赤子に乳をあげるという生物的な理由に起因しているなど、ひとつひとつの動作にはそれぞれが抱える歴史的生物的背景があり、そして意味してしまうものがある。田尾下氏はそれらを学び、作品の中で齟齬がないようコントロールしていくことが作品としての深みに繋がるという。

対して新居氏は動作に形を与えるという作品をつくっている。学部での卒業設計は「扉を開ける行為に洋服を着る動作を重ねてみる」という前衛的な作品。そしてアントワープ留学時代の卒業制作《LAST SUPPER》の中では「座る」という動作に形を与えることを試みている。その中で、新居氏はダヴィンチの《最後の晩餐》の登場人物に見立てた12体の衣服のような、家具のような作品を製作し、それを纏ったモデルがそれぞれ違う12通りのの「座る」動作を披露していく。12体の「服」には《最後の晩餐》を思わせるモチーフがちりばめられ、かつ「座る」という動作自体が形の中に内包されている。12体の形状は様々で、そのバラエティ自体がキリストの予言に戸惑う十二使徒の三者三様の動作とも通ずるものがあり、モチーフやコンテクストの重ね方が現代アート的であり、巧みであると感じた。

南後氏は両氏から見いだされる共通の建築的思考として「構造の次元で考える」という点を挙げた。田尾下氏は人の認識のプロセスや、所作や古典の背景にある意味について考え、新居氏はものの成り立ち方自体にアプローチしたり、動作や行為に形を与えたりするなど、両者共に抽象度をひとつ高めた構造や関係性といったレベルで思考している。

再び見出された時

筆者は両者に潜む共通のキーワードのひとつとして「象徴」があるのではないかと、質疑の際に指摘した。田尾下氏の場合は動作や舞台演出が象徴する/してしまうものを把握し、コントロールすることで、古典やコンテクストに接続し、また時間の経過や尺度を象徴的(下線部傍点)に表現している。一方で新居氏の場合は分野やコンテクストを横断/ジャンプするリンクとして象徴を巧みに扱い、また作品の中にリファレンスを巧みに象徴として潜ませているように思えた。そして両者共に、象徴が作用するための前提としているのは鑑賞者の教養であり、想像力である。

野生の思考を規定するものは、人類がもはやその後は絶えて経験したことのないほど激しい象徴意欲であり、同時に全面的に具体性へ向けられた細心の注意力であり、さらに、このふたつの態度が実はひとつのものなのだという暗黙の信念であるとするならば…

(『野生の思考』レヴィ・ストロース 大橋保夫訳)

レヴィ・ストロースは『野生の思考』の中で近代文明の「科学的思考」と先住民族の持つ神話的思考や呪術的思考といった「野生の思考」とを比較し、そこに違いを見ながらも日常や原初的な深層レベルにおいては同質の構造を両者が持っていることを指摘した。そしてそれらは優劣をつけるべきものではなく、両者は並置され、「共存し、相互に貫入しうるものであること」が妥当であるとしている。筆者は「建築」-「田尾下・新居」の間に「科学的思考」-「野生の思考」とパラレルな関係性を見出だせるのではないだろうかと考える。

象徴や記号的作用はかつて建築が豊潤に備えていた機能のひとつであったはずだ。建築においては、近代建築が装飾や折衷主義を放棄する中で、象徴主義も消去されてしまった。ヴェンチューリなどのポストモダニズム建築において象徴は一時復権したものの、その後の濫用によって象徴を扱う知性はトラウマと化して途絶えてしまったと言っても過言ではない。川添氏は会話の中で、象徴とはつまり他者性と言えるのではないかと筆者に指摘した。なるほど、古典、歴史、参照、コンテクスト、時間、物語、様々なものを単純な換喩(論理)ではなく、隠喩(想像力)をもって引き込むことができる象徴とはつまり他者性そのものなのかもしれない。

建築がかつて持っていた失われた機能を巧みに操る彼ら(田尾下氏・新居氏)の存在は、深層での同質の構造(建築的思考)において建築と深くつながっているからこそ、まるで鏡の如く、失われたかつての建築的思考をバックアップとして、あるいは源泉として我々に示してくれているのではないだろうか。

今後も続くこのシンポジウムにおいて建築と建築的思考を持つゲストが「相互に貫入し」、様々な建築的思考の輪郭が照射され、再び、あるいは新たに見出される契機となることを期待している。

1986年金沢生まれ。建築家、Sawada Hashimura studio 代表。セントラル・セント・マーチンズ、 AAスクール (ロンドン, RIBA part1)にて建築を学ぶ。主な作品「蔀戸の家 (2015)」、「House Y (2013)」

http://sawadahashimura.jp